FORUM sozial oder: Fachjournalismus für Soziale Arbeit

2021 kam der Deutsche Berufsverband für Soziale Arbeit (DBSH) auf mich zu: ob ich mir vorstellen könne, eine Ausgabe seiner Fachzeitschrift redaktionell zu betreuen? Aus einer wurden mehrere, die FORUM sozial bekam ein moderneres Layout und auch die inhaltliche Konzeption haben wir ein wenig angepasst.

Inzwischen gibt es noch weitere Freelancerinnen, die jeweils für einzelne Ausgaben der FORUM sozial als Redakteurinnen beauftragt werden, und der Verband hat eine Referentin für Öffentlichkeitsarbeit eingestellt. Manches wird sich also weiter verändern. Und auch bei mir haben neue Projekte begonnen. Zeit für einen Rückblick.

Meine liebsten Recherchen für die FORUM sozial

Die Fachkräfte-Situation der Sozialen Arbeit

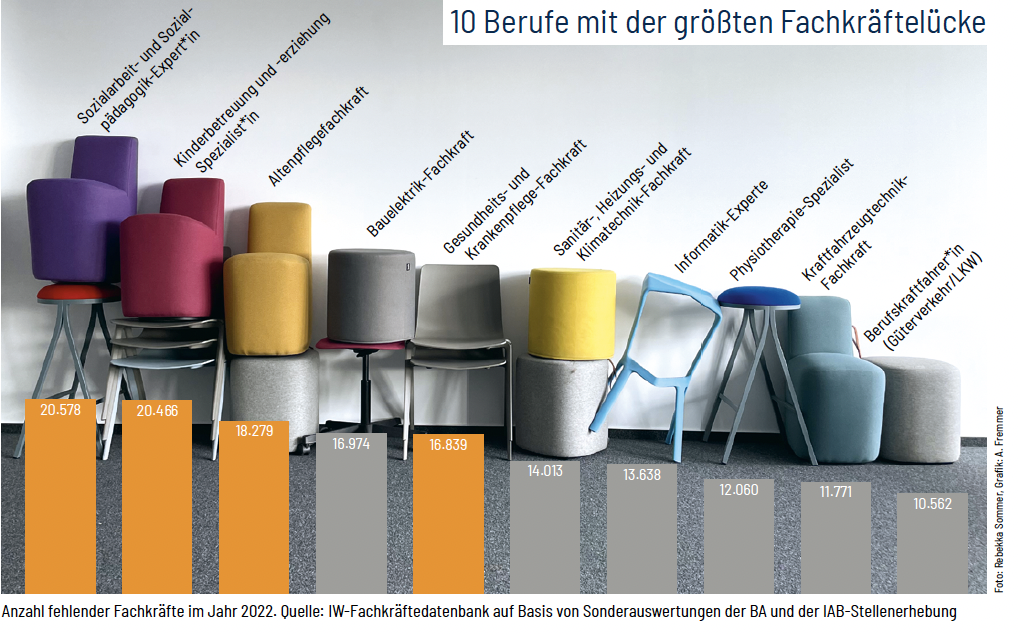

Wusstest du, dass es heute fast sechsmal so viele Studierende der Sozialarbeit gibt wie vor 15 Jahren? Außerdem gehen etwa 2030 die meisten Babyboomer in den Sozialberufen in Rente. Können die jüngeren Fachkräfte die dadurch entstehende Erfahrungslücke durch ihre höhere akademische Ausbildung ausgleichen? Oder kommen soziale Einrichtungen jetzt wirklich-wirklich so an ihre Grenzen, dass das System platzt? Schon während der Pandemie zeigte sich, dass Mehrbelastung zu mehr Wechseln in den Teams, aber auch zu mehr Streit und Gewalt in den Einrichtungen führte.

Für eine »Fachkräfte-Ausgabe« der FORUM sozial wollte ich eigentlich nur ein paar Zahlen zusammenstellen. Daraus wurden vier Seiten, die Angela Fremmer als Infografik gestaltete. Mir gefiel besonders der Austausch mit meinen Co-Leser*innen, die die Zahlen auf Herz und Nieren prüften.

Eine Supervisorin erzählt, wie Sozialarbeiter*innen mit Erwartungen umgehen

Einmal fragte ein FORUM-sozial-Leser: Wie kann ich eigentlich gut damit umgehen, wenn andere Erwartungen an mich als Sozialarbeiter*in stellen, die ich nicht erfüllen kann oder will? Das passiert oft, weil Menschen meinen Job nicht verstehen, als Angehörige wissen wollen, wie ich mit ihren Familienmitgliedern arbeite, oder weil sie wollen, dass ich mehr leiste, politischer denke oder etwas anderes mache als das, wofür ich bezahlt werde.

Eine erfahrene Supervisorin erzählte mir, wie sie mit solchen Fragen umgeht. Sie sagt: »Bei Sozialer Arbeit geht es im Kern immer darum, die unterschiedlichsten Bedürfnisse zusammenzubringen.« Ein interessantes Interview mit einer für mich neuen Perspektive.

Eine Sozialarbeiterin erklärt den Offenen Dialog

Sozialarbeiter*innen sind die größte Berufsgruppe in der Psychiatrie. Aber was genau ist das besonders Soziale an ihrer Arbeit dort? Der Offene Dialog ist eine Methode, die das gut zeigt. Dabei geht es darum, Gespräche zwischen Menschen mit Psychosen, ihren Familien, Freunden, Arbeitgebern und Fachleuten zu moderieren, damit ein heilsamer Austausch entsteht. Wichtig ist, dass nicht die behandelnden Fachleute die Deutungshoheit übernehmen, sondern Ärzte*innen, Therapeut*innen, Sozialarbeiter*innen werden von Außenstehenden mit moderiert.

Der Offene Dialog wurde weder von Sozialarbeiter*innen erfunden, noch ist er eine klassische Methode der Sozialen Arbeit. Und trotzdem sind es in meiner Wahrnehmung oft Sozialarbeiter*innen, die sich dafür einsetzen, seine Prinzipien in die Praxis zu bringen – weil es einfach sehr gut zusammen passt.

Was ich durch die redaktionelle Tätigkeit über Soziale Arbeit gelernt habe

Was heißt es eigentlich, sozial zu arbeiten? Obwohl ich einen Master in Sozialer Arbeit habe, kenne ich die Praxis kaum. Schwer zu sagen, wie es sich anfühlt, ein ehemaliges Heimkind wieder zu treffen oder immer wieder mit ähnlichen Problemen konfrontiert zu sein, ohne sie wirklich lösen zu können. Denn »die« richtige Hilfe gibt es ja oft gar nicht.

Menschen entwickeln sich weiter, sortieren ihr Leben und ihre Gedanken neu, während Sozialarbeiter*innen ihnen oft nur ein, zweimal begegnen, in einem Beratungsgespräch bloß Impulse geben können und oft gar nicht mitbekommen, was sich daraus weiter entwickelt.

Die Theorien der Sozialen Arbeit fand ich im Studium oft sehr abstrakt. Das hatte vielleicht damit zu tun, dass ich ursprünglich aus der Soziologie kam und daran anknüpfen wollte: Bourdieu und Luhmann, Sozialstruktur und Kulturvergleich – das war meins. Anfangs verstand ich nicht recht, wieso es für Soziale Arbeit so wichtig ist, eigene Theorien zu haben.

Was mir an meinem forschungsorientierten Masterstudium in Sozialer Arbeit attraktiv erschien, war die Verbindung mit der Praxis. Also evaluieren zu können, wie Interventionen wirken, und diese weiterzuentwickeln. Im Gegensatz zur Soziologie, wo vieles spannend war, ich aber das Gefühl hatte, in einem großen Nichts zu verschwinden. Denn was bringt mir ein Seminar über die soziale Konstruktion von »Müll« konkret für den Berufseinstieg als Alleinerziehende mit Baby?

Die ständige Debatte über Professionalisierung der Sozialen Arbeit empfand ich als von außen Kommende als Kreisen um sich selbst, zumal dort, wo ich unterwegs war – in Zeitungsredaktionen, Werbeagenturen, Marketingteams und, recherchierend, unter Menschen – auch eher gefragt wurde: »Was haben wir davon?«

Der Mensch sucht Hilfe. Die Familienhelferin vom Jugendamt räumt aber nicht die Wohnung auf, sondern macht manchmal alles noch komplizierter. Weil sie Hilfe zur Selbsthilfe leisten soll. Auch, wenn die Familie die Kapazitäten für ein komplettes Reset ihrer Normen und Verhaltensmuster gerade nicht hat und einfach nur das Gerümpel weghaben will.

Und der junge Kliniksozialarbeiter ist zwar engagiert, kennt sich aber mit den Details des Reha-Antrags doch nicht so genau aus wie die Nachbarin, die das schonmal gemacht hat. Tja, wie erklärt man da den Wert Sozialer Arbeit?

Eine große Herausforderung besteht darin, die oft komplexen und abstrakten Theorien der Sozialen Arbeit so darzustellen, dass sie für ein breiteres Publikum verständlich werden. Das sehe ich als Aufgabe eines Fachjournalismus für Soziale Arbeit an.

Drei Gedanken, die ich dabei besonders wichtig finde:

- Sozialarbeitende beraten Menschen in schwierigen Lebenssituationen. Sie springen in Krisen ein, bis die Betroffenen selbst wieder handlungsfähig sind. Sie entscheiden mit darüber, wer Sozialleistungen bekommt, oder vermitteln zwischen Klient*innen und Behörden. Damit haben sie mehr Macht, als ihnen selbst und Außenstehenden oft bewusst ist. Sensibel für Macht zu sein, heißt wahrzunehmen, was dieses Für-andere-Entscheiden- oder Handeln-Können für alle Seiten bedeutet. Es beeinflusst Gespräche, Gedanken und Beziehungen und erfordert ein feines Gespür dafür, wann der richtige Moment ist, diese Handlungsmacht wieder abzugeben oder gar nicht erst anzunehmen. Auch wenn es schwerfällt, weil man helfen möchte, oder es so einfach und verlockend wäre, selbst einzugreifen – und weil es ja manchmal auch problematisch sein kann, nicht einzugreifen. Es gibt keine klare Richtschnur, wann man Macht – also das Etwas-Machen-Können – wieder an die eigentlichen Akteur*innen abgeben soll. Es lässt sich bloß austarieren und darüber sprechen. Das ist von außen nicht leicht zu verstehen, von innen manchmal schwer auszuhalten. Und genau hier liegt ein wesentlicher Unterschied zwischen Sozialer Arbeit und gut gemeinter privater oder ehrenamtlicher Hilfe: Konzepte und Methoden zu haben, um mit diesen Feinheiten so umzugehen, dass eine Hilfe auf Augenhöhe daherkommt und wirksam sein kann. Das ist aber keine einfach zu erzählende Geschichte.

- Anderen Menschen professionell nah zu sein, bedeutet, die Gefühle und Bedürfnisse des Gegenübers zu verstehen und darauf einzugehen, ohne dabei die berufliche Rolle zu verlieren. Das heißt, sich nicht zu stereotypen Urteilen oder vorschnellen Ratschlägen hinreißen zu lassen, sondern zuzuhören, abzuwarten und an das anzuknüpfen, was das Gegenüber selbst als logisch, praktisch, sinnvoll oder handhabbar benennt. Wenn man selbst eine andere Weltsicht hat, darf man die offenlegen – und sollte auch, denn sonst entsteht kein Gespräch, sondern Distanz. Wichtig ist, dass die eigene Weltsicht nicht per se besser, mächtiger oder relevanter ist als die andere. Die Professionalität besteht nicht darin, es besser zu wissen, sondern in der Haltung, dass die eigene Perspektive immer nur eine von vielen möglichen ist, die sich verändern kann. Das macht Sozialarbeiter*innen zu Suchenden, Unterstützenden, sich selbst Hinterfragenden. Diese Rolle ist ebenfalls nicht einfach zu erzählen, weil die mediale Logik oft auf klare Positionen oder praktische Lösungen ausgerichtet ist.

- Soziale Arbeit heißt da weitermachen, wo gut gemeinte Hilfe aufhört. Sie setzt da an, wo Familie oder Nachbarschaftshilfe nicht ausreichen, wo das Gesundheits- oder Bildungssystem nicht mehr greift, wo der Arbeitsmarkt nicht fair ist, wo man Hilfe nicht mehr kaufen kann und wo politische Entscheidungen (noch) fehlen. Soziale Arbeit ist aber weder Familie, noch Bildung, Medizin oder Politik und auch kein Coaching, das die eigene Lebensführung optimiert. Soziale Arbeit ist etwas eigenes. Ein Fachjournalismus muss also klar herausarbeiten, wie Soziale Arbeit sich von anderen Unterstützungsformen unterscheidet. Er sollte ethische, politische und professionelle Fragen widerspiegeln, die den Alltag von Sozialarbeitenden begleiten.

Was heißt es eigentlich, sozial zu arbeiten? Obwohl ich einen Master in Sozialer Arbeit habe, kenne ich die Praxis kaum. Schwer zu sagen, wie es sich anfühlt, ein ehemaliges Heimkind wieder zu treffen oder immer wieder mit ähnlichen Problemen konfrontiert zu sein, ohne sie wirklich lösen zu können. Denn »die« richtige Hilfe gibt es ja oft gar nicht.

Menschen entwickeln sich weiter, sortieren ihr Leben und ihre Gedanken neu, während Sozialarbeiter*innen ihnen oft nur ein, zweimal begegnen, in einem Beratungsgespräch bloß Impulse geben können und oft gar nicht mitbekommen, was sich daraus weiter entwickelt.

Die Theorien der Sozialen Arbeit fand ich im Studium oft sehr abstrakt. Das hatte vielleicht damit zu tun, dass ich ursprünglich aus der Soziologie kam und daran anknüpfen wollte: Bourdieu und Luhmann, Sozialstruktur und Kulturvergleich – das war meins. Anfangs verstand ich nicht recht, wieso es für Soziale Arbeit so wichtig ist, eigene Theorien zu haben.

Was mir an meinem forschungsorientierten Masterstudium in Sozialer Arbeit attraktiv erschien, war die Verbindung mit der Praxis. Also evaluieren zu können, wie Interventionen wirken, und diese weiterzuentwickeln. Im Gegensatz zur Soziologie, wo vieles spannend war, ich aber das Gefühl hatte, in einem großen Nichts zu verschwinden. Denn was bringt mir ein Seminar über die soziale Konstruktion von »Müll« konkret für den Berufseinstieg als Alleinerziehende mit Baby?

Die ständige Debatte über Professionalisierung der Sozialen Arbeit empfand ich als von außen Kommende als Kreisen um sich selbst, zumal dort, wo ich unterwegs war – in Zeitungsredaktionen, Werbeagenturen, Marketingteams und, recherchierend, unter Menschen – auch eher gefragt wurde: »Was haben wir davon?«

Der Mensch sucht Hilfe. Die Familienhelferin vom Jugendamt räumt aber nicht die Wohnung auf, sondern macht manchmal alles noch komplizierter. Weil sie Hilfe zur Selbsthilfe leisten soll. Auch, wenn die Familie die Kapazitäten für ein komplettes Reset ihrer Normen und Verhaltensmuster gerade nicht hat und einfach nur das Gerümpel weghaben will.

Und der junge Kliniksozialarbeiter ist zwar engagiert, kennt sich aber mit den Details des Reha-Antrags doch nicht so genau aus wie die Nachbarin, die das schonmal gemacht hat. Tja, wie erklärt man da den Wert Sozialer Arbeit?

Eine große Herausforderung besteht darin, die oft komplexen und abstrakten Theorien der Sozialen Arbeit so darzustellen, dass sie für ein breiteres Publikum verständlich werden. Das sehe ich als Aufgabe eines Fachjournalismus für Soziale Arbeit an.

Drei Gedanken, die ich dabei besonders wichtig finde:

- Sozialarbeitende beraten Menschen in schwierigen Lebenssituationen. Sie springen in Krisen ein, bis die Betroffenen selbst wieder handlungsfähig sind. Sie entscheiden mit darüber, wer Sozialleistungen bekommt, oder vermitteln zwischen Klient*innen und Behörden. Damit haben sie mehr Macht, als ihnen selbst und Außenstehenden oft bewusst ist. Sensibel für Macht zu sein, heißt wahrzunehmen, was dieses Für-andere-Entscheiden- oder Handeln-Können für alle Seiten bedeutet. Es beeinflusst Gespräche, Gedanken und Beziehungen und erfordert ein feines Gespür dafür, wann der richtige Moment ist, diese Handlungsmacht wieder abzugeben oder gar nicht erst anzunehmen. Auch wenn es schwerfällt, weil man helfen möchte, oder es so einfach und verlockend wäre, selbst einzugreifen. Und weil es manchmal problematisch sein kann, nicht einzugreifen. Es gibt keine klare Richtschnur, wann man Macht – also das Etwas-Machen-Können – wieder an die eigentlichen Akteur*innen abgeben soll. Es lässt sich bloß austarieren und darüber sprechen. Das ist von außen nicht leicht zu verstehen, von innen manchmal schwer auszuhalten – und keine einfach zu erzählende Geschichte.

- Anderen Menschen professionell nah zu sein, bedeutet, die Gefühle und Bedürfnisse des Gegenübers zu verstehen und darauf einzugehen, ohne dabei die berufliche Rolle zu verlieren. Das heißt, sich nicht zu stereotypen Urteilen oder vorschnellen Ratschlägen hinreißen zu lassen, sondern zuzuhören, abzuwarten und an das anzuknüpfen, was das Gegenüber selbst als logisch, praktisch, sinnvoll oder handhabbar benennt. Wenn man selbst eine andere Weltsicht hat, darf man die offenlegen – und sollte auch, denn sonst entsteht kein Gespräch, sondern Distanz. Wichtig ist, dass die eigene Weltsicht nicht per se besser, mächtiger oder relevanter ist als die andere. Die Professionalität besteht nicht darin, es besser zu wissen, sondern in der Haltung, dass die eigene Perspektive immer nur eine von vielen möglichen ist, die sich verändern kann. Das macht Sozialarbeiter*innen zu Suchenden, Unterstützenden, sich selbst Hinterfragenden. Diese Rolle ist ebenfalls nicht einfach zu erzählen, weil die mediale Logik oft auf klare Positionen oder praktische Lösungen ausgerichtet ist.

- Soziale Arbeit heißt da weitermachen, wo gut gemeinte Hilfe aufhört. Sie setzt da an, wo Familie oder Nachbarschaftshilfe nicht ausreichen, wo das Gesundheits- oder Bildungssystem nicht mehr greift, wo der Arbeitsmarkt nicht fair ist, wo man Hilfe nicht mehr kaufen kann und wo politische Entscheidungen (noch) fehlen. Soziale Arbeit ist aber weder Familie, noch Bildung, Medizin oder Politik und auch kein Coaching, das die eigene Lebensführung optimiert. Soziale Arbeit ist etwas eigenes. Ein Fachjournalismus muss also klar herausarbeiten, wie Soziale Arbeit sich von anderen Unterstützungsformen unterscheidet. Er sollte ethische, politische und professionelle Fragen widerspiegeln, die den Alltag von Sozialarbeitenden begleiten.

Das Magazin über Soziale Arbeit, Marketing und Sprache

Was ist deine Meinung?