Empowerment durch Austausch: Wenn Soziale Arbeit und Journalist*innen zusammenkommen

rebekka-sommer2023-11-19T20:01:15+01:00Hannes Wolf, ehrenamtlicher Vorsitzender des Berliner Landesverbands für Soziale Arbeit e. V. (DBSH) Bergneustädter Gespräche, neu gedacht Wer sich mit Öffentlichkeitsarbeit in der Sozialen Arbeit auseinandersetzt, stößt schnell auf einen Literatur-Klassiker: Die »Bergneustädter Gespräche«, erschienen vor mehr als 50 Jahren. Damals kamen Expert*innen aus Sozialer Arbeit und Journalismus zusammen, um sich auszutauschen, Barrieren abzubauen und gemeinsam Leitlinien für eine Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Sozialer Arbeit zu entwickeln. Auch Hannes Wolf kennt dieses Format: Der ehrenamtliche Vorsitzende des Berliner Landesverbands für Soziale Arbeit (DBSH) vermittelt oft zwischen Journalist*innen und Fachkräften der Sozialen Arbeit. Wir haben uns ausgetauscht: Was ist das Besondere und Reizvolle an diesem Format? Wie lässt es sich in die digitale Zukunft denken? Wer würde teilnehmen, wenn die Bergneustädter Gespräche heute stattfänden? Wären – neben Journalist*innen – auch Blogger*innen, Influencer*innen und Social Media-Expert*innen eingeladen? »Journalisten sagen: Das ist unser Job, gebt uns die Geschichten« Herr Wolf, bei den »Bergneustädter Gesprächen« vor 50 Jahren muss heiß diskutiert worden sein. Die Texte lesen sich, als wären zwei Fronten aufeinandergeprallt. Woher kommt eigentlich diese Skepsis von Sozialarbeiter*innen gegenüber »der Presse«? Hannes Wolf: Gute Frage, diese Skepsis begegnet mir auch. Gleichzeitig erlebe ich in der Sozialen Arbeit auch immer wieder eine gewisse Unbedarftheit, wenn es um Pressearbeit geht. Wir haben ja oft ein vorgefertigtes Bild gegenüber anderen Professionen. Und das kann sich nur ändern, wenn wir uns damit aktiv auseinandersetzen. Sie organisieren für den DBSH immer wieder Workshops, bei denen Journalist*innen und Sozialarbeitende zusammenkommen. Was hören Sie da, was ist sind die Hauptsorgen von Sozialarbeiter*innen, wenn es um Pressearbeit geht? Zum einen wird oft der rechtliche Rahmen thematisiert. In den Workshops tauchen Fragen auf wie: »Was darf ich überhaupt sagen, was erlaubt mein Arbeitgeber? Wozu bin ich befugt? Wieviel Kontrolle habe ich darüber, wie mein Input im Artikel schließlich dargestellt wird?« Das ist natürlich besonders für Sozialarbeiter*innen wichtig, die in Behörden arbeiten. Dort kann Pressearbeit als bedrohlich wahrgenommen werden, weil schließlich Wahlen dranhängen. Zweitens geht es oft darum, wie Klient*innen dargestellt werden. »Werden die Menschen als Opfer dargestellt? Wird emotionalisiert, dramatisiert?« Was ist Ihre Antwort? Ich ermutige die Kolleg*innen, nicht pauschal abzuwehren und zu sagen »Wir sprechen nicht mit der Presse«, aus Angst, etwas falsch zu machen. Sondern sich viel mehr der eigenen Rolle bewusst zu werden und einen professionellen Umgang zu versuchen. Wir müssen uns bewusst machen: Die Kommunikation ist im Journalismus einfach eine andere als in der Wissenschaft! In der Pressearbeit braucht es dieses Konkretwerden, Geschichten erzählen. Da sträubt man sich in der Sozialen Arbeit, weil wir in unserer Ausbildung gelernt haben, dass immer größere, strukturelle Probleme hinter den Herausforderungen von Einzelnen stehen, und wir tun uns schwer damit, persönliche Einzelschicksale zu erzählen. »Das kann man doch nicht verallgemeinern!«, heißt es dann. Damit ist die Soziale Arbeit aber nicht allein: Jede Profession steht in ihrer Kommunikation nach außen vor der Herausforderung, Komplexität zu reduzieren, ohne für das eigene

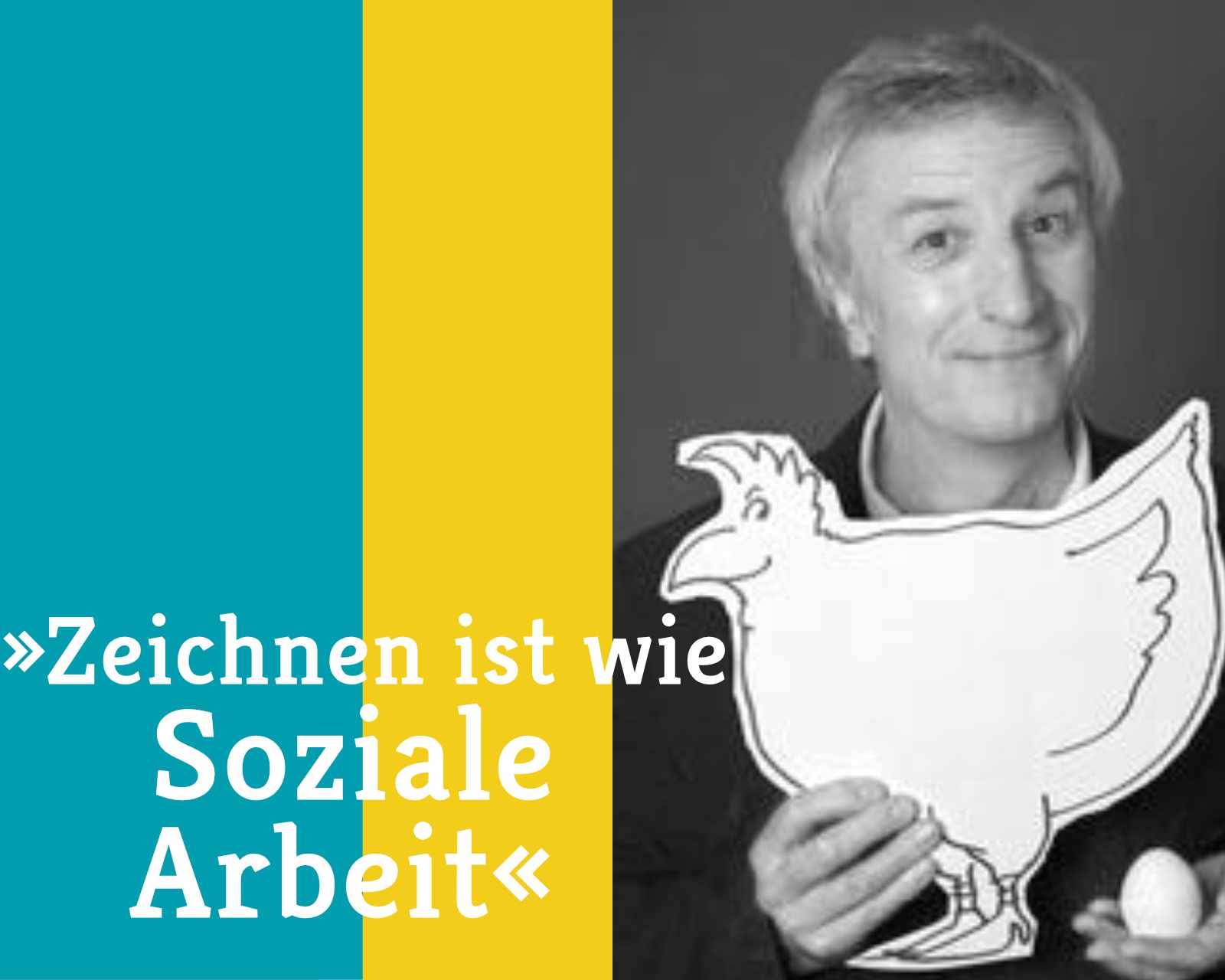

Cartoons für die Soziale Arbeit

rebekka-sommer2023-12-29T17:28:29+01:00Herr Gaymann, haben Sie sich darauf spezialisiert, Cartoons zu »sozialen Themen« und sozialer Ungleichheit zu zeichnen? Peter Gaymann: Als »Spezialität« würde ich es jetzt nicht bezeichnen. Bei mir geht immer es um Alltäglichkeiten, um menschliche Abgründe und kleine Widersprüche. Also Dinge, die zutiefst menschlich sind, ob ich nun über Yoga-Hühner spreche oder über Weintrinker. Daraus entwickeln sich aber oft Zeichnungen, die sich stark im sozialen Bereich bewegen. Wenn sich zwei Hühner über Rollenverteilung unterhalten, ist das ja auch ein soziales Thema. Deshalb werden meine Zeichnungen oft für soziale Projekte verwendet – weil sie einfach dazu passen. Die Stadt Waldkirch, in der ich lebe, hat bannergrosse Cartoons von Ihnen für ein Inklusionsprojekt eingesetzt. Hier war ein wichtiger Tunnel den ganzen Sommer* über gesperrt, so dass der Verkehr durch die Stadt geleitet wurde. Während der Zeit dieses Dauerstaus hingen über die Stadt verteilt Zeichnungen, die die gestressten Autofahrer zum Nachdenken anregen sollten. Da flitzt dann zum Beispiel einer mit dem Rollstuhl am Stau vorbei und sagt: „Na, wer ist hier eigentlich behindert?“ Gab es diese Cartoons schon oder haben Sie sie extra für dieses Projekt gezeichnet? In dem Fall war es tatsächlich ein direkter Auftrag an mich, Behinderung zu thematisieren. Speziell in Bezug auf die Situation in Waldkirch, mit diesem langen Stau – der hat die Autofahrer*innen einen Sommer lang ziemlich behindert. Dass ich dort als Zeichner engagiert wurde, hat sich daraus ergeben, dass der Freiburger Gerontologe Thomas Klie dieses Inklusionsprojekt wissenschaftlich begleitete. Er hat mich vor einigen Jahren schon auf die Idee gebracht, das Thema Demenz zu bearbeiten. Daraus ist dann der Demensch-Kalender entstanden, den wir gerade in einer dritten Version herausbringen. *Anmerkung: Das Interview stammt aus dem Jahr 2015 Sie haben in Freiburg Sozialpädagogik studiert. Schlummert in Ihnen immer noch ein Sozialarbeiter? Ich habe nur kurz als Sozialpädagoge gearbeitet und hatte damals schon einen Schwerpunkt in der kreativen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Dann bin ich schnell in die freie Künstlerszene hineingerutscht. Aber es ist so: bestimmte Themen holen einen immer wieder ein. Man muss zwar nicht Sozialpädagogik studiert haben, um emphatisch und mitfühlend zu sein. Aber ich interessiere mich für Menschliches und sehe diese Dinge vermutlich schneller, als andere. Deshalb ist das, was ich mache, vielleicht auch Sozialarbeit – nur eben in anderer Form. Wenn Sie für Soziale Projekte arbeiten, worin sehen Sie dann Ihren Auftrag? Geht es darum, Spenden zu werben? Oder um Sozialkritik? Ich helfe einfach gern. So muss man das sehen. Ich bin nicht der, der sagt: Ich will hier die Politik verändern. In erster Linie sehe ich mich als Zeichner und Humoristen. Natürlich will ich wissen, wer meine Zeichnungen wofür verwendet. Da gibt es alles, vom Kirchenblättchen bis zu den Hochglanz-Zeitschriften. Ich verdiene ja auch mein tägliches Geld damit und verschenke meine Bilder nicht nur aus sozialem Engagement. Für den Bundesverband der Kinderhospize trete ich als Botschafter auf. Aber man muss sich bündeln. Die Häuser und Verbände aus dem sozialen Bereich, die meine Cartoons kaufen, machen damit meistens Ausstellungen und

Alle reden über Purpose, nur die Soziale Arbeit nicht

rebekka-sommer2023-11-19T09:32:21+01:00Alle reden über Purpose, nur die Soziale Arbeit nicht 2019 war das Zeitalter der Sinnsuche ausgebrochen. Agenturen, Marketingleute, Startups, Traditionsunternehmen: plötzlich redeten alle über »Purpose«, den tieferen Sinn, dem Unternehmen folgen (sollen). Die Zeitschrift »Werben & Verkaufen« meldete die Gründung mehrerer »Purpose-Agenturen«. Und immer mehr Unternehmen verpflichten sich dem »Verantwortungseigentum« und machen sich unverkäuflich, um ihren Ursprungsgedanken nicht des Geldes Willen zu verlieren. Doch ein kleines gallisches Dorf widersetzt sich tapfer allen Sinnsuche-Buzzwords und schreibt sich »Purpose« nicht in dicken Lettern auf die Fahnen: die Soziale Arbeit. Und das, obwohl Sinnstiftung und menschliche Werte in ihrer DNA fest eingeschrieben sind. Hendrik Epe bloggt seit Jahren darüber, wie sich die Soziale Arbeit als Profession und soziale Organisationen als Arbeitgeber zeitgemäß verändern können, ohne ihre Kernwerte zu verlieren. Wir haben uns über »Purpose« in der Sozialen Arbeit unterhalten: Im Schatten der BWL-Logik Hendrik, du hast Soziale Arbeit studiert, bloggst aber über »New Work«, »digitale Transformation« und »Purpose«. Das sind Begriffe, die ich der Sozialen Arbeit gar nicht zuordnen würde, sondern eher der hippen Startup-Szene. Wie kommt es dazu, dass du diese beiden Welten verbindest? Hendrik Epe: Ich habe nach meinem Studium einige Zeit in der Jugendhilfe gearbeitet und dann zehn Jahre lang an Hochschulen Qualitätsicherung gemacht. Dabei stellte ich fest, dass „Qualitätssicherung“ wenig mit wirklicher Qualität zu tun hat, sondern dass es eigentlich nur darum geht, die Anforderungen der Zertifizierer zu erfüllen. Dann begann ich einen Masterstudiengang Sozialmanagement. Und plötzlich war ich damit beschäftigt, klassisch betriebswirtschaftliche Modelle auf soziale Organisationen zu übertragen. Wieder ging es um Qualitätsmanagement, Prozesskostenrechnung, Controlling und so weiter. Und irgendwann wurde in mir der Gedanke immer stärker: „Das kann doch alles keine gute Idee sein.“ Was hat dich daran gestört? Meine Vorstellung von Sozialer Arbeit war immer menschenzentriert, an den Bedarfen des Klientels orientiert. Aus Sicht des Sozialmanagements erschien Geld aber nicht mehr als Mittel zum Zweck, sondern als eigentlicher Zweck. In den Modellen, die uns da vermittelt wurden, ging es primär darum, Mittel zu generieren, auf die Finanzen zu gucken. Also hast du dich nach alternativen Theorien umgeschaut? Genau, ich fing an, mich mit alternativen Organisationslogiken zu beschäftigen. So bin ich unter anderem auf den ehemaligen Unternehmensberater und McKinsey-Partner Frédéric Laloux gestoßen, der in seinem inzwischen berühmten Buch “Reinventing Organisations” beschreibt, wie sinnstiftende Arbeit aussehen kann. All das, was Frédéric Laloux beschreibt, findet man inzwischen in den häufig als „neu“ bezeichneten alternativen Organisationsszenen. Dazu gehört die Arbeitskultur vieler Startups, der Versuch, „agiler“ zu werden undsoweiter. Das Ganze firmiert unter dem Themenkomplex „New Work“, obwohl der Soziologe Friethjof Bergmann, der den Begriff New Work bereits in den 1980er-Jahren geprägt hat, etwas völlig anderes gemeint hat als Organisationsentwicklung. Und auch viele etablierte, große Unternehmen setzen ja immer stärker darauf, den Wertekanon in ihrem Inneren transparent zu machen oder sich nach alternativen Prinzipien zu organisieren. Zum Beispiel? Ein bekanntes Beispiel ist die Drogerie-Kette dm, wo jede Filiale so selbstorganisiert ist, dass

„Selbst betroffen“ als Sozialarbeiter – wie gehe ich damit um?

rebekka-sommer2021-11-06T13:49:29+01:00

Neun Rollen, die Sozialarbeiter*innen in der Pressearbeit einnehmen können

rebekka-sommer2021-11-06T13:51:39+01:00

Cartoons für die Soziale Arbeit

rebekka-sommer2023-12-29T17:26:10+01:00Herr Gaymann, haben Sie sich darauf spezialisiert, Cartoons zu »sozialen Themen« und sozialer Ungleichheit zu zeichnen? Peter Gaymann: Als »Spezialität« würde ich es jetzt nicht bezeichnen. Bei mir geht immer es um Alltäglichkeiten, um menschliche Abgründe und kleine Widersprüche. Also Dinge, die zutiefst menschlich sind, ob ich nun über Yoga-Hühner spreche oder über Weintrinker. Daraus entwickeln sich aber oft Zeichnungen, die sich stark im sozialen Bereich bewegen. Wenn sich zwei Hühner über Rollenverteilung unterhalten, ist das ja auch ein soziales Thema. Deshalb werden meine Zeichnungen oft für soziale Projekte verwendet – weil sie einfach dazu passen. Die Stadt Waldkirch, in der ich lebe, hat bannergrosse Cartoons von Ihnen für ein Inklusionsprojekt eingesetzt. Hier war ein wichtiger Tunnel den ganzen Sommer* über gesperrt, so dass der Verkehr durch die Stadt geleitet wurde. Während der Zeit dieses Dauerstaus hingen über die Stadt verteilt Zeichnungen, die die gestressten Autofahrer zum Nachdenken anregen sollten. Da flitzt dann zum Beispiel einer mit dem Rollstuhl am Stau vorbei und sagt: „Na, wer ist hier eigentlich behindert?“ Gab es diese Cartoons schon oder haben Sie sie extra für dieses Projekt gezeichnet? In dem Fall war es tatsächlich ein direkter Auftrag an mich, Behinderung zu thematisieren. Speziell in Bezug auf die Situation in Waldkirch, mit diesem langen Stau – der hat die Autofahrer*innen einen Sommer lang ziemlich behindert. Dass ich dort als Zeichner engagiert wurde, hat sich daraus ergeben, dass der Freiburger Gerontologe Thomas Klie dieses Inklusionsprojekt wissenschaftlich begleitete. Er hat mich vor einigen Jahren schon auf die Idee gebracht, das Thema Demenz zu bearbeiten. Daraus ist dann der Demensch-Kalender entstanden, den wir gerade in einer dritten Version herausbringen. *Anmerkung: Das Interview stammt aus dem Jahr 2015 Sie haben in Freiburg Sozialpädagogik studiert. Schlummert in Ihnen immer noch ein Sozialarbeiter? Ich habe nur kurz als Sozialpädagoge gearbeitet und hatte damals schon einen Schwerpunkt in der kreativen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Dann bin ich schnell in die freie Künstlerszene hineingerutscht. Aber es ist so: bestimmte Themen holen einen immer wieder ein. Man muss zwar nicht Sozialpädagogik studiert haben, um emphatisch und mitfühlend zu sein. Aber ich interessiere mich für Menschliches und sehe diese Dinge vermutlich schneller, als andere. Deshalb ist das, was ich mache, vielleicht auch Sozialarbeit – nur eben in anderer Form. Wenn Sie für Soziale Projekte arbeiten, worin sehen Sie dann Ihren Auftrag? Geht es darum, Spenden zu werben? Oder um Sozialkritik? Ich helfe einfach gern. So muss man das sehen. Ich bin nicht der, der sagt: Ich will hier die Politik verändern. In erster Linie sehe ich mich als Zeichner und Humoristen. Natürlich will ich wissen, wer meine Zeichnungen wofür verwendet. Da gibt es alles, vom Kirchenblättchen bis zu den Hochglanz-Zeitschriften. Ich verdiene ja auch mein tägliches Geld damit und verschenke meine Bilder nicht nur aus sozialem Engagement. Für den Bundesverband der Kinderhospize trete ich als Botschafter auf. Aber man muss sich bündeln. Die Häuser und Verbände aus dem sozialen Bereich, die meine Cartoons kaufen, machen damit meistens Ausstellungen und