Wieso ich für Partizipation von Eltern in Psychiatrie und Sozialer Arbeit werbe

Eine Freundin von mir ist Professorin für Soziale Arbeit. Seit vielen Jahren lädt sie mich ein, als Gastdozentin über Themen zu referieren, zu denen ich als Journalistin recherchiert habe und die mich manchmal auch selbst betreffen, wie die Gesundheit von Alleinerziehenden.

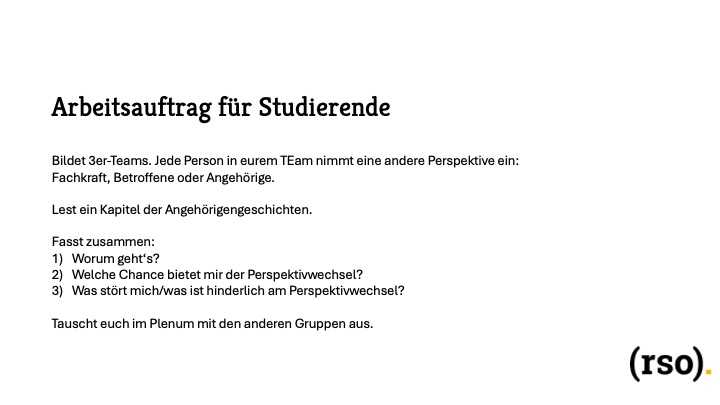

Diesmal sage ich: „Ich will über Trialog sprechen.“ Trialog, das ist der Austausch zwischen Fachkräften, Betroffenen und Angehörigen bei psychischen Erkrankungen.

Gleich zu Beginn meines Seminars oute ich mich als Angehörige und merke, wie meine Stimme leicht zittert. Dann habe ich das Gefühl, dass die Studierenden an meinen Lippen hängen. Den fachlichen Input halte ich kurz. Dann untersuche ich mit den Studierenden kurze Geschichten, in denen Angehörige – insbesondere in der Psychiatrie oder Jugendhilfe – ihr Erleben schildern.

Das sagen die Studierenden:

- „Die Erzählungen verunsichern mich an manchen Stellen, weil ich jetzt Sorge hätte, als Sozialarbeiterin etwas Falsches zu sagen.“

- „Ich bin mir nicht sicher, denke aber, dass es für die Tochter hilfreich wäre, zu wissen, wie es der Mutter mit ihrer Erkrankung und dem ganzen Drumherum geht. Für die Erwachsenen – Sozialarbeiter*innen und Eltern – wäre der wirkliche interessierte Austausch miteinander auf jeden Fall eine große Chance.

- „Der Trialog könnte eine Chance sein, sich besser zu überlegen, wer welche Rolle einnimmt – in einer längerfristigen Therapie und Behandlung, aber auch in einzelnen Beratungsgesprächen.“

- „Eigentlich wird klar, dass es die ganze Zeit über keinen Austausch gegeben hat. Die Selbsthilfegruppe im Mädchenhaus geht völlig anders mit der Erkrankung um als die Schulsozialarbeiterin. Für die Mutter ist intransparent, was in der Selbsthilfegruppe passiert und warum die Tochter darüber so wütend ist. Die Haltung der Schulsozialarbeiterin passt mit meinem professionellen Selbstverständnis erstmal gar nicht zusammen. Mit ihr würde ich mich gern einmal länger unterhalten, um zu verstehen, was sie tut und warum.“

- „Diese Geschichten zeigen mir einerseits, wie es den Menschen gehen muss, die als Betroffene und Angehörige in einer sehr verletzlichen Lebenssituation auf Soziale Arbeit angewiesen sind und dabei so viel Intransparenz und Widersprüche erleben. Andererseits fühle ich mich als Sozialarbeiterin schlecht dargestellt. So stellvertretend kritisiert zu werden, macht mir nicht unbedingt Lust, in den Austausch zu gehen.“

- „Für mich ist der fehlende Austausch sehr eindrücklich beschrieben. Es ist nachvollziehbar, dass Eltern mehr Information brauchen, um das, was Fachkräfte tun, überhaupt mittragen zu können. Ich fühle beim Lesen mit und wünsche mir nachträglich für die Eltern eine Entschuldigung.“

- „Den Begriff Trialog hatte ich vorher noch nicht gehört, aber ich denke nach dieser Auseinandersetzung nun, dass es eine große Chance ist, um gegenseitiges Verständnis zu schaffen.“

- „Neugierig sein, zuhören und nachfragen. Das müssen wir uns beibehalten.“

Gleich zu Beginn meines Vortrags oute ich mich als Angehörige und merke, wie meine Stimme leicht zittert. Dann habe ich das Gefühl, dass die Studierenden an meinen Lippen hängen. Den fachlichen Input halte ich kurz. Dann untersuche ich mit den Studierenden kurze Geschichten, in denen Angehörige – insbesondere aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie oder Jugendhilfe – ihr Erleben schildern.

Das sagen die Studierenden:

- „Die Erzählungen verunsichern mich an manchen Stellen, weil ich jetzt Sorge hätte, als Sozialarbeiterin etwas Falsches zu sagen.“

- „Ich bin mir nicht sicher, denke aber, dass es für die Tochter hilfreich wäre, zu wissen, wie es der Mutter mit ihrer Erkrankung und dem ganzen Drumherum geht. Für die Erwachsenen – Sozialarbeiter*innen und Eltern – wäre der wirkliche interessierte Austausch miteinander auf jeden Fall eine große Chance.

- „Der Trialog könnte eine Chance sein, sich besser zu überlegen, wer welche Rolle einnimmt – in einer längerfristigen Therapie und Behandlung, aber auch in einzelnen Beratungsgesprächen.“

- „Eigentlich wird klar, dass es die ganze Zeit über keinen Austausch gegeben hat. Die Selbsthilfegruppe im Mädchenhaus geht völlig anders mit der Erkrankung um als die Schulsozialarbeiterin. Für die Mutter ist intransparent, was in der Selbsthilfegruppe passiert und warum die Tochter darüber so wütend ist. Die Haltung der Schulsozialarbeiterin passt mit meinem professionellen Selbstverständnis erstmal gar nicht zusammen. Mit ihr würde ich mich gern einmal länger unterhalten, um zu verstehen, was sie tut und warum. „

- Diese Geschichten zeigen mir einerseits, wie es den Menschen gehen muss, die als Betroffene und Angehörige in einer sehr verletzlichen Lebenssituation auf Soziale Arbeit angewiesen sind und dabei so viel Intransparenz und Widersprüche erleben. Andererseits fühle ich mich als Sozialarbeiterin schlecht dargestellt. So stellvertretend kritisiert zu werden, macht mir nicht unbedingt Lust, in den Austausch zu gehen.“

- „Für mich ist der fehlende Austausch sehr eindrücklich beschrieben. Es ist nachvollziehbar, dass Eltern mehr Information brauchen, um das, was Fachkräfte tun, überhaupt mittragen zu können. Ich fühle beim Lesen mit und wünsche mir nachträglich für die Eltern eine Entschuldigung.“

- „Den Begriff Trialog hatte ich vorher noch nicht gehört, aber ich denke nach dieser Auseinandersetzung nun, dass es eine große Chance ist, um gegenseitiges Verständnis zu schaffen.“

- „Neugierig sein, zuhören und nachfragen. Das müssen wir uns beibehalten.“

Mein Seminar zum Trialog für Sozialarbeitsstudierende

Meine Folien zum Trialog findest du hier: Download

Angehörigengeschichten

Eine Mutter erzählt, wie sie die psychische Erkrankung und Genesung ihrer Tochter begleitete – und heute miterlebt, wie Eltern im Sozial- und Gesundheitssystem immer wieder an ähnliche Grenzen stoßen.

Sommer 2022, die Pandemie ist noch offiziell im Gange. Ich fahre im ICE quer durch Deutschland. Meine Tochter ist in einer kleinen Kinder- und Jugendpsychiatrie, die nicht auf ihr Krankheitsbild nicht spezialisiert ist. Irgendwas fühlt sich da komisch an. Ich kann die Behandlung nicht nachvollziehen, habe außer den Hausregeln nichts Schriftliches bekommen und finde keine Gelegenheit, meine Fragen zu stellen, die Elterngespräche wirken seltsam aggressiv. Ein Jahr später wird sich der Klinikleiter bei mir dafür entschuldigen, dass Missverständnisse oder Fehler passierten und „etwas in der Gegenübertragung schiefgelaufen“ sei, also vielleicht jemand frühere Erfahrungen oder schlicht Vorurteile auf mich übertragen hat.

Doch jetzt ist nur wichtig, dass meine Tochter ihren Bezugspädagogen mag und ich nicht länger allein mit der Krankheit bin. Ich halte mich mit Fragen zurück, um nicht zu nerven – schließlich haben die Mitarbeiter der Klinik während der Pandemie durchgearbeitet, während Büromenschen wie ich ihre Kurzarbeit nutzten, um Balkone und Gärten aufzuhübschen.

Ich möchte aufatmen, Freunde besuchen, deshalb die Zugfahrt. Meine Sitznachbarin spricht am Telefon lautstark über die Inhalte ihrer Therapie. Andere Fahrgäste murmeln irritiert, wenn es besonders intim wird. Hinter uns entspannt sich ein Gespräch über ähnliche Themen, eine der Reisenden ist Pädagogin in einer großen Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und irgendwann sagt sie den Satz, der mir bis heute nachhängt: „Die Eltern wissen ja heute nicht mehr, wie sie mit ihren Kindern umgehen sollen, weil sie am liebsten alles in einem Erziehungsratgeber nachlesen wollen.“

BÄM. Da sind sie, „die“ Eltern.

Die Helikopter, die Widerständigen, die Unsicheren. Die, die besser erstmal einen Elternführerschein gemacht hätten, und die man vermeintlich „einbeziehen“, aufklären und motivieren muss, etwas bei sich zu verändern. Auch, wenn man sich gegenseitig gar nicht kennt und – Hand aufs Herz – in einer Klinik oft gar nicht die Zeit hat, sich kennenzulernen.

Aber auch die, die das Kind anruft, wenn es sich in der Klinik unverstanden fühlt. Und die auch dann noch verantwortlich bleiben, wenn die Helfer sich längst anderen Fällen zugewandt haben.

Eine Mutter erzählt, wie sie die psychische Erkrankung und Genesung ihrer Tochter begleitete – und heute miterlebt, wie Eltern im Sozial- und Gesundheitssystem immer wieder an ähnliche Grenzen stoßen.

Sommer 2022, die Pandemie ist noch offiziell im Gange. Ich fahre im ICE quer durch Deutschland. Meine Tochter ist in einer kleinen Kinder- und Jugendpsychiatrie, die nicht auf ihr Krankheitsbild nicht spezialisiert ist. Irgendwas fühlt sich da komisch an. Ich kann die Behandlung nicht nachvollziehen, habe außer den Hausregeln nichts Schriftliches bekommen und finde keine Gelegenheit, meine Fragen zu stellen, die Elterngespräche wirken seltsam aggressiv. Ein Jahr später wird sich der Klinikleiter bei mir dafür entschuldigen, dass Missverständnisse oder Fehler passierten und „etwas in der Gegenübertragung schiefgelaufen“ sei, also vielleicht jemand frühere Erfahrungen oder schlicht Vorurteile auf mich übertragen hat.

Doch jetzt ist nur wichtig, dass meine Tochter ihren Bezugspädagogen mag und ich nicht länger allein mit der Krankheit bin. Ich halte mich mit Fragen zurück, um nicht zu nerven – schließlich haben die Mitarbeiter der Klinik während der Pandemie durchgearbeitet, während Büromenschen wie ich ihre Kurzarbeit nutzten, um Balkone und Gärten aufzuhübschen.

Ich möchte aufatmen, Freunde besuchen, deshalb die Zugfahrt. Meine Sitznachbarin spricht am Telefon lautstark über die Inhalte ihrer Therapie. Andere Fahrgäste murmeln irritiert, wenn es besonders intim wird. Hinter uns entspannt sich ein Gespräch über ähnliche Themen. Eine der Reisenden ist Pädagogin in einer großen Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und irgendwann sagt sie den Satz, der mir bis heute nachhängt: „Die Eltern wissen ja heute nicht mehr, wie sie mit ihren Kindern umgehen sollen, weil sie am liebsten alles in einem Erziehungsratgeber nachlesen wollen.“

BÄM. Da sind sie, „die“ Eltern.

Die Helikopter, die Widerständigen, die Unsicheren. Die, die besser erstmal einen Elternführerschein gemacht hätten, und die man vermeintlich „einbeziehen“, aufklären und motivieren muss, etwas bei sich zu verändern. Auch, wenn man sich gegenseitig gar nicht kennt und – Hand aufs Herz – in einer Klinik oft gar nicht die Zeit hat, sich kennenzulernen.

Aber auch die, die das Kind anruft, wenn es sich in der Klinik unverstanden fühlt. Und die auch dann noch verantwortlich bleiben, wenn die Helfer sich längst anderen Fällen zugewandt haben.

Vanessas Geschichte

Vanessa kenne ich, seit unsere Töchter zwei Jahre alt sind. Sie ist die erste, die mir in der Kita auffällt, eine fröhliche, laute, anpackende Mutter. Dass ihre Arme vernarbt sind, fällt mir auch auf. Irgendwann erzählt sie mir nachts bei einem Gin Tonic auf meiner Terrasse, wie „es“ passierte, erst mit dem Cousin, dann mit dem Nachbarn im Pflegeschülerinnenwohnheim. Wie dabei ihr Geist hinter ihren Körper rückte, so dass sie sich selbst und die Täter von außen sah. Und dass ihre Mutter „es“ bis heute nicht glaubt.

Ihre Tochter, Lia, beißt in der Kita andere Kinder. In der Grundschule läuft sie weg, sagt, sie werde sich vor ein Auto werfen. Dann beginnt sie zu toben, bis die Polizei kommt, und ritzt sich so stark, dass sie immer wieder genäht werden muss. Vanessa bleibt fröhlich, laut, anpackend. Auf der Arbeit ist sie der Anker des Teams, als erfahrene Pflegerin weiß sie, was zu tun ist, wenn ein Krebspatient stirbt und die Familie zusammenbricht. Sie hilft der Pflegeschülerin, die „es“ auch erlebt hat. Sie kümmert sich um Claudia, die ihr viertes Kind in der verwahrlosten Wohnung behalten möchte, die anderen drei leben in Pflegefamilien. Sie macht Ausflüge mit Nadine, deren Schwester gestorben ist, und mit deren verwaisten Nichten und Neffen. Nach Lias zweitem Psychiatrieaufenthalt sagt sie: „Wir kriegen das zu Hause nicht mehr hin, Lia muss ins Heim“, und die Ärzte sind froh darüber. Vanessa weiß auch, was ihre Tochter braucht: „Klare Strukturen, Regeln und eine kleine Gruppe, in der sie nicht untergeht“, sagt sie nachts auf der Terrasse bei einem Gin Tonic immer wieder. „Nicht das ganz große Heim und bitte auch nicht die Wohngruppe für Schulverweigerer, die eine einladende Lernatmosphäre schaffen möchte.“ Doch wenn alle zusammensitzen – die Leute vom Jugendamt, Ärzte, Lehrer, Sonderpädagogen –, dann verlässt ihre Seele den Körper und sie weiß hinterher nicht, was besprochen wurde. Lia kommt in die Wohngruppe für Schulverweigerer und muss ein Jahr später wieder gehen. Vanessa tröstet die junge Bezugspädagogin am Telefon, die weint, weil sie das Mädchen nach seinem Selbstmordversuch gefunden hat.

„Ich hätte mir oft gewünscht, dass mich jemand mal an der Hand nimmt“, sagt Vanessa. Und auch: „Engagierte Eltern wie wir sind in dem System nicht vorgesehen.“ Sie wünscht sich vielleicht eine WhatsApp pro Woche, in der jemand schreibt „Lia backt gerade Muffins“, und nicht nur den Anruf, wenn etwas schwierig ist.

Auch hier gibt es die guten, empathischen Helfer. Lias dritte Station in der Jugendhilfe ist eine intensivpädagogische Wohngruppe, 500 Kilometer entfernt von daheim, die auf ihre Diagnose ausgerichtet ist. Auch hier gibt es Vorfälle, auch hier wird diskutiert, ob Lia bleiben kann. Der letzte Ausweg wäre ein Angebot für Systemsprenger, wo die Jugendlichen fernab der Zivilisation in der Natur leben, ohne Handy, nur mit sich und ein paar Pädagogen. Doch der Bezugspädagoge sagt: „Nein, wir schicken sie nicht weg. Genau das provoziert sie ja.“ Guter Mann, denke ich. Aber dass Lia hier ankam, ist auch der Erfolg von Vanessa. Und die möchte nicht zwischen Tür und Angel erfahren, dass Lia jetzt Lio heißt und ein Junge ist, sondern dass jemand ihr Kind erinnert, wenn bald Muttertag ist. Aber das sagt sie nur mir.

Vom Beraten zum Zuhören

Psychodukation 1

„Ah, ich merke schon, Sie sind jemand, der sich viel Gedanken macht.“ – „Lesen Sie lieber nicht so viel, hören Sie lieber auf Ihr Bauchgefühl.“ – „Wie wäre es, wenn Sie sich bei einer Dating-App anmelden?“ – „Zünden Sie doch mal eine Kerze an und machen Sie’s sich und Ihrer Tochter so richtig schön. Vielleicht wird es dann mit dem Essen leichter.“ – „Kann es sein, dass Sie insgeheim etwas ganz anderes denken, als Sie gerade sagen? Vielleicht haben Sie Angst, allein zu sein, wenn Ihre Tochter mal erwachsen ist?“

Psychoedukation 2

„Ein großes Blutbild mit Vitamin D-, Leptin- und IGF1-Wert? Was wollen Sie denn damit? Ich als einfache Hausärztin kann die Ergebnisse sowieso nicht deuten. Das kostet Sie nur unnötig Geld. Sehen Sie, Ihre Tochter hatte ja jetzt einen Klinikaufenthalt. Da wäre es doch nun an der Zeit, sie wieder ein normales jugendliches Leben führen zu lassen. Mir geht es dabei auch um Sie und Ihre Selbstfürsorge.“

„Ein großes Blutbild, einschließlich der Überprüfung des Leptin-Spiegels und des IGF1-Werts, kann nützliche Informationen über den hormonellen Status Ihrer Tochter liefern. Da Ihre Tochter bereits Fortschritte gemacht hat und ein relativ normales Essverhalten zeigt, können diese Untersuchungen zu weiterer Beruhigung beitragen, zwingend erforderlich sind sie jedoch nicht. Trotzdem rate ich Ihnen, auf der Bestimmung der Werte zu bestehen, damit der Verlauf auch dadurch bestätigt werden kann. Ich verstehe Sie sehr gut darin. Es gibt Ihnen und der Tochter eine weitere Rückmeldung, dass Sie auf dem guten und richtigen Weg sind zu einer weiterhin positiven körperlichen Genesung und ist ein sehr guter weiterer Ansporn. Bezahlen Sie die Untersuchung notfalls selbst, falls die Kasse das nicht übernimmt.“

Alle meinen es immer gut. Da bin ich mir sicher. Doch müsste Psychoedukation nicht damit beginnen, das Gegenüber verstehen zu wollen?

Sinnvoll erscheint mir das interessierte Gespräch und Reflexionsfragen wie:

- Was brauchen Sie?

- Was könnte Ihrem Kind helfen?

- Wie können wir Ihnen helfen?

- Was hat in der Vergangenheit bereits geholfen?

Psychodukation 1

„Ah, ich merke schon, Sie sind jemand, der sich viel Gedanken macht.“ – „Lesen Sie lieber nicht so viel, hören Sie lieber auf Ihr Bauchgefühl.“ – „Wie wäre es, wenn Sie sich bei einer Dating-App anmelden?“ – „Zünden Sie doch mal eine Kerze an und machen Sie’s sich und Ihrer Tochter so richtig schön. Vielleicht wird es dann mit dem Essen leichter.“ – „Kann es sein, dass Sie insgeheim etwas ganz anderes denken, als Sie gerade sagen? Vielleicht haben Sie Angst, allein zu sein, wenn Ihre Tochter mal erwachsen ist?“

Psychoedukation 2

„Ein großes Blutbild mit Vitamin D-, Leptin- und IGF1-Wert? Was wollen Sie denn damit? Ich als einfache Hausärztin kann die Ergebnisse sowieso nicht deuten. Das kostet Sie nur unnötig Geld. Sehen Sie, Ihre Tochter hatte ja jetzt einen Klinikaufenthalt. Da wäre es doch nun an der Zeit, sie wieder ein normales jugendliches Leben führen zu lassen. Mir geht es dabei auch um Sie und Ihre Selbstfürsorge.“

„Ein großes Blutbild, einschließlich der Überprüfung des Leptin-Spiegels und des IGF1-Werts, kann nützliche Informationen über den hormonellen Status Ihrer Tochter liefern. Da Ihre Tochter bereits Fortschritte gemacht hat und ein relativ normales Essverhalten zeigt, können diese Untersuchungen zu weiterer Beruhigung beitragen, zwingend erforderlich sind sie jedoch nicht. Trotzdem rate ich Ihnen, auf der Bestimmung der Werte zu bestehen, damit der Verlauf auch dadurch bestätigt werden kann. Ich verstehe Sie sehr gut darin. Es gibt Ihnen und der Tochter eine weitere Rückmeldung, dass Sie auf dem guten und richtigen Weg sind zu einer weiterhin positiven körperlichen Genesung und ist ein sehr guter weiterer Ansporn. Bezahlen Sie die Untersuchung notfalls selbst, falls die Kasse das nicht übernimmt.“

Alle meinen es immer gut. Da bin ich mir sicher. Doch müsste Psychoedukation nicht damit beginnen, das Gegenüber verstehen zu wollen?

Sinnvoll erscheint mir das interessierte Gespräch und Reflexionsfragen wie:

- Was brauchen Sie?

- Was könnte Ihrem Kind helfen?

- Wie können wir Ihnen helfen?

- Was hat in der Vergangenheit bereits geholfen?

Empathie

Natürlich gibt es die guten, empathischen Helfer. Ich erinnere mich an den jungen Arzt in der Klinik, der meine Tochter im Aufnahmegespräch fragte, ob sie schon mal daran gedacht habe, zu sterben. Und als sie „ja“ sagt, aber sie habe keine konkreten Pläne, erklärte, dass das im starken Untergewicht schon mal sein könne, aber meist wieder weggehe, das sei „wichtig für die Mama zu wissen, wenn sie gleich allein nach Hause fährt“. Da ist auch die Schule, die es gar nicht komisch fand, wenn ich meine Tochter in den Pausen beim Essen begleitete. Und ihre Therapeutin ist sowieso ein Schatz, sie redet mit mir wie ein normaler Mensch, stärkte mir in schwierigen Zeiten den Rücken, war dann sogar per WhatsApp erreichbar.

Fortschritte

Knapp zwei Jahre nach meiner Fahrt im ICE schlendern meine Tochter und ich durch die Shoppingcenter einer Großstadt. Es wird noch ein paar Monate dauern, bis ich sage: „Jetzt ist der Spuk vorbei, es fühlt sich gesund an.“ Immer noch begleite ich fast alle Mahlzeiten, mir ist jetzt egal, wenn das andere kritisch beäugen, ich habe die Therapeutin im Rücken und Hauptsache, wir sind fröhlich und viel unterwegs. Vor einem Kaufhausspiegel posiert ein sehr dünnes Mädchen in einem sehr kurzen Top, die Anorexie ist ihr ins Gesicht geschrieben. Es ist nicht die fehlende Körperfülle, sondern ihr seltsam starrer Blick. Auf einem Sessel dahinter versinkt ihre Mutter, ein Häufchen Elend. Ich will ihren Blick fangen und laufe langsam, ihr zugewandt, lächle und nicke ihr zu – „ihr schafft das“, denke ich, „du bist hier mit ihr und das ist der richtige Weg.“ Aber sie nimmt mich nicht wahr. Draußen vor dem Kaufhaus sagt meine Tochter: „Boah, die arme Mutter.“

Freundinnen

Meine Tochter und ihre Freundinnen sorgen sich um ein anderes Mädchen, das immer dünner wird, nur Einser schreibt und manchmal acht Stunden am Stück auf eine Klassenarbeit lernt. Sie gehen zur Schulsozialarbeiterin. Die sagt: „Eure Freundin müsste selbst zu mir kommen. Wenn sie nicht selbst gesund werden will, kann es nicht funktionieren. Sprecht sie besser nicht auf ihre Problematik an: Vielleicht sucht sie Aufmerksamkeit und ihr verstärkt ihr Verhalten, wenn ihr darauf eingeht.“

Ich denke an Olivia aus meiner Klasse früher. Olivia, die eines Tages plötzlich nicht mehr zur Schule kam, nicht kommen konnte, weil sie Ängste entwickelt hatte. Wie wir Mädchen zu dritt im Treppenhaus um unsere Schulsozialarbeiterin herumstanden und fragten, was wir machen sollten. Wie wir dann einfach hinfuhren und Olivia zu Hause besuchten. Sie hat sich darüber gefreut. Irgendwann war die Angst weg. Eine Therapie hat sie nicht gehabt.

Meine Tochter sagt: „Für mich wäre es gut gewesen, wenn mich vor dem Klinikaufenthalt jemand aus der Klasse auf meine Krankheit angesprochen hätte. Ich hätte es abgestritten und mich zurückgezogen. Aber ich hätte auch gewusst: Da denkt jemand an mich, jemand sorgt sich um mich. Es ist komisch zu spüren, was die anderen denken, wenn es keiner ausspricht.“

Natürlich gibt es die guten, empathischen Helfer. Ich erinnere mich an den jungen Arzt in der Klinik, der meine Tochter im Aufnahmegespräch fragte, ob sie schon mal daran gedacht habe, zu sterben. Und als sie „ja“ sagt, aber sie habe keine konkreten Pläne, erklärte, dass das im starken Untergewicht schon mal sein könne, aber meist wieder weggehe, das sei „wichtig für die Mama zu wissen, wenn sie gleich allein nach Hause fährt“. Da ist auch die Schule, die es gar nicht komisch fand, wenn ich meine Tochter in den Pausen beim Essen begleitete. Und ihre Therapeutin ist sowieso ein Schatz, sie redet mit mir wie ein normaler Mensch, stärkte mir in schwierigen Zeiten den Rücken, war dann sogar per WhatsApp erreichbar.

Fortschritte

Knapp zwei Jahre nach meiner Fahrt im ICE schlendern meine Tochter und ich durch die Shoppingcenter einer Großstadt. Es wird noch ein paar Monate dauern, bis ich sage: „Jetzt ist der Spuk vorbei, es fühlt sich gesund an.“ Immer noch begleite ich fast alle Mahlzeiten, mir ist jetzt egal, wenn das andere kritisch beäugen, ich habe die Therapeutin im Rücken und Hauptsache, wir sind fröhlich und viel unterwegs. Vor einem Kaufhausspiegel posiert ein sehr dünnes Mädchen in einem sehr kurzen Top, die Anorexie ist ihr ins Gesicht geschrieben. Es ist nicht die fehlende Körperfülle, sondern ihr seltsam starrer Blick. Auf einem Sessel dahinter versinkt ihre Mutter, ein Häufchen Elend. Ich will ihren Blick fangen und laufe langsam, ihr zugewandt, lächle und nicke ihr zu – „ihr schafft das“, denke ich, „du bist hier mit ihr und das ist der richtige Weg.“ Aber sie nimmt mich nicht wahr. Draußen vor dem Kaufhaus sagt meine Tochter: „Boah, die arme Mutter.“

Freundinnen

Meine Tochter und ihre Freundinnen sorgen sich um ein anderes Mädchen, das immer dünner wird, nur Einser schreibt und manchmal acht Stunden am Stück auf eine Klassenarbeit lernt. Sie gehen zur Schulsozialarbeiterin. Die sagt: „Eure Freundin müsste selbst zu mir kommen. Wenn sie nicht selbst gesund werden will, kann es nicht funktionieren. Sprecht sie besser nicht auf ihre Problematik an: Vielleicht sucht sie Aufmerksamkeit und ihr verstärkt ihr Verhalten, wenn ihr darauf eingeht.“

Ich denke an Olivia aus meiner Klasse früher. Olivia, die eines Tages plötzlich nicht mehr zur Schule kam, nicht kommen konnte, weil sie Ängste entwickelt hatte. Wie wir Mädchen zu dritt im Treppenhaus um unsere Schulsozialarbeiterin herumstanden und fragten, was wir machen sollten. Wie wir dann einfach hinfuhren und Olivia zu Hause besuchten. Sie hat sich darüber gefreut. Irgendwann war die Angst weg. Eine Therapie hat sie nicht gehabt.

Meine Tochter sagt: „Für mich wäre es gut gewesen, wenn mich vor dem Klinikaufenthalt jemand aus der Klasse auf meine Krankheit angesprochen hätte. Ich hätte es abgestritten und mich zurückgezogen. Aber ich hätte auch gewusst: Da denkt jemand an mich, jemand sorgt sich um mich. Es ist komisch zu spüren, was die anderen denken, wenn es keiner ausspricht.“

Fehlende Selbstverständlichkeiten

In jeder Kita ist es das Normalste der Welt, dass Erwachsene sich morgens begrüßen: „Heute morgen war’s stressig, hier sind die Gummistiefel, ach, und heute holt ihn der Opa ab“. Ich behaupte, das gibt Kindern Halt. Vermutlich auch Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Wenn es um psychische Krise und Krankheit, Therapie oder Psychiatrie geht, kann diese Selbstverständlichkeit plötzlich ausgehebelt sein – ausgerechnet dann, wenn die Oma stirbt, Papa den Job verliert, eine Pandemie die Welt aus den Fugen wirft, sich bei Mama alles zu einer psychischen Krise manifestiert, die Erwachsenen streiten, im Biounterricht alle ihren BMI ausrechnen sollen oder die ganze Klasse zusammen fastet, bis man irgendwie nicht mehr damit aufhören kann …

In einer psychiatrischen Klinik sind zwischen Eltern und Fachkräften keine Tür-und-Angel-Gespräche vorgesehen. Stattdessen gibt es „teilnehmende Beobachtung“. Das kann heißen: Im Aufnahmegespräch sitzt dir eine Pädagogin gegenüber, beobachtet dich unverblümt und notiert Dinge wie „Die Mutter nickt häufig bestätigend“. Auf dein freundliches Lächeln folgt kein Gegenlächeln, sondern der angestrengte Versuch, professionelle Distanz zu wahren. Das ist für Eltern zumindest gewöhnungsbedürftig. Und ich frage mich, wie valide die Ergebnisse einer „teilnehmenden Beobachtung“ sein können, wenn sich die Situation für mich – den Forschungsgegenstand – so unwohl anfühlt. Sieht keiner, dass ich die einzige Person bin, die mit dem klinischen Umfeld nicht vertraut ist und nicht versteht, was hier gerade passiert? Beim Lesen der Patientenakte habe ich mich später oft gefragt: „Warum nutzt ihr eure personellen Ressourcen nicht, um Beziehung aufzubauen und euer Gegenüber zu verstehen?“

Eine psychische Erkrankung kann für die gesamte Familie zur Krise werden. Umgekehrt kann die psychische Erkrankung aus der Krise einer Familie rühren, die mehrere Familienmitglieder belastet. Und genau dann wäre es wichtig, Selbstverständlichkeiten zu stärken. Wie Erwachsenen-Dinge unter Erwachsenen auszuhandeln: Darf die Mama auch mal kurz allein mit dem Therapeuten sprechen, um kurz die schwierige Situation von gestern zu reflektieren? Tatsächlich gibt’s Therapeuten, die das nicht wollen – das Kind soll bitte dabei sein, wir machen nix heimlich hier.

In jeder Kita ist es das Normalste der Welt, dass Erwachsene sich morgens begrüßen: „Heute morgen war’s stressig, hier sind die Gummistiefel, ach, und heute holt ihn der Opa ab“. Ich behaupte, das gibt Kindern Halt. Vermutlich auch Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Wenn es um psychische Krise und Krankheit, Therapie oder Psychiatrie geht, kann diese Selbstverständlichkeit plötzlich ausgehebelt sein – ausgerechnet dann, wenn die Oma stirbt, Papa den Job verliert, eine Pandemie die Welt aus den Fugen wirft, sich bei Mama alles zu einer psychischen Krise manifestiert, die Erwachsenen streiten, im Biounterricht alle ihren BMI ausrechnen sollen oder die ganze Klasse zusammen fastet, bis man irgendwie nicht mehr damit aufhören kann …

In einer psychiatrischen Klinik sind zwischen Eltern und Fachkräften keine Tür-und-Angel-Gespräche vorgesehen. Stattdessen gibt es „teilnehmende Beobachtung“. Das kann heißen: Im Aufnahmegespräch sitzt dir eine Pädagogin gegenüber, beobachtet dich unverblümt und notiert Dinge wie „Die Mutter nickt häufig bestätigend“. Auf dein freundliches Lächeln folgt kein Gegenlächeln, sondern der angestrengte Versuch, professionelle Distanz zu wahren. Das ist für Eltern zumindest gewöhnungsbedürftig. Und ich frage mich, wie valide die Ergebnisse einer „teilnehmenden Beobachtung“ sein können, wenn sich die Situation für mich – den Forschungsgegenstand – so unwohl anfühlt. Sieht keiner, dass ich die einzige Person bin, die mit dem klinischen Umfeld nicht vertraut ist und die nicht versteht, was hier gerade passiert? Beim Lesen der Patientenakte habe ich mich später oft gefragt: „Warum nutzt ihr eure Ressourcen nicht, um Beziehung aufzubauen?“

Eine psychische Erkrankung kann für die gesamte Familie zur Krise werden. Umgekehrt kann die psychische Erkrankung aus einer Krise rühren, die bereits vorher mehrere Familienmitglieder belastete. Und genau dann wäre es wichtig, Selbstverständlichkeiten zu stärken. Wie Erwachsenen-Dinge unter Erwachsenen auszuhandeln: Darf die Mama auch mal kurz allein mit dem Therapeuten sprechen, um kurz die schwierige Situation von gestern zu reflektieren? Tatsächlich gibt’s Therapeuten, die das nicht wollen – das Kind soll bitte dabei sein, wir machen nix heimlich hier.

Krise

Im Januar 2022 fange ich an, nach Rezepten zu kochen. Das ist neu, ich habe immer intuitiv gekocht. Doch es hat nichts mit einer Therapie zu tun. Meine Tochter hat zwar nach Monaten endlich die Diagnose Anorexia nervosa bekommen, aber ich habe keine Ahnung, wie viel sie essen müsste, um wieder zuzunehmen. Ihre junge Therapeutin im Ausbildungszentrum auch nicht. „Ein halber Apfel ist als Zwischenmahlzeit zu wenig“, sagt sie, und überschlägt im Kopf grob den Grundbedarf meiner Tochter. Es ist etwa das, was meine Tochter täglich isst.

Ich koche nach Rezept, weil ich auf einmal nicht mehr weiß, wie Kochen geht. Und weil es die einzige Möglichkeit ist, meine versteinerte Tochter zu einer Aktivität zu bringen. Wir kochen zusammen das Rezeptbuch meiner Oma durch, die letzten Sommer starb. Zwölf Jahre lang hatten wir zu dritt in einem Haus gelebt. Das Kochen ist auch ein Stück Trauerverarbeitung. Und meine Tochter isst einmal am Tag eine richtige Mahlzeit.

In einer Online-Selbsthilfegruppe frage ich, ob es okay ist, zusammen zu kochen. Eine Sozialarbeiterin sagt ja, das fände sie gut, würde sie mit ihrer Tochter in der Situation vielleicht auch machen. Die andere sagt, eher nein. Nach einer Begründung frage ich nicht, jetzt sind andere Eltern mit ihren Fragen dran. Eine Mutter erzählt, wie schlimm es für sie ist, dass ihre Tochter im Winter mit offenem Fenster schläft, um durch Frieren abzunehmen. Die Sozialarbeiterin meint, das sei die Entscheidung der Tochter, sie würde sie lassen. Die Mutter sagt auch, dass ihre Tochter in der Klinik nicht besucht werden möchte. Auch hier denkt die Sozialarbeiterin, die Tochter solle selbst entscheiden.

Mit meiner Erfahrung von heute hätte ich der Mutter klar zum Gegenteil geraten. Und verstanden, dass auch Sozialarbeiterinnen nur Menschen sind, die in einem bestimmten Kontext eine bestimmte Meinung vertreten. Dass es immer darum geht, als Eltern die Karten selbst in der Hand zu behalten. Wir tauschen zwar einzelne: Eltern mit Fachkräften, Fachkräfte mit Betroffenen, und weiter so. Aber das ganze Blatt sehen wir immer nur selbst. Doch das ist meine Erfahrung von heute. Damals bin ich nur froh, dass es diese angeleitete Selbsthilfegruppe gibt und ich einmal im Monat irgendwo „Zielgruppe“ bin. Dass mir jemand sagt, was ich tun soll.

Ich höre auf, mit meiner Tochter zu kochen.

Später erfahre ich, dass die junge Therapeutin im Ausbildungszentrum für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten versuchte, ihre Supervisorin zu erreichen; vielleicht auch um die Frage nach der Kalorienmenge zu klären. Doch die war mitten in der Pandemie nicht greifbar.

Im Januar 2022 fange ich an, nach Rezepten zu kochen. Das ist neu, ich habe immer intuitiv gekocht. Doch es hat nichts mit einer Therapie zu tun. Meine Tochter hat zwar nach Monaten endlich die Diagnose Anorexia nervosa bekommen, aber ich habe keine Ahnung, wie viel sie essen müsste, um wieder zuzunehmen. Ihre junge Therapeutin im Ausbildungszentrum auch nicht. „Ein halber Apfel ist als Zwischenmahlzeit zu wenig“, sagt sie, und überschlägt im Kopf grob den Grundbedarf meiner Tochter. Es ist etwa das, was meine Tochter täglich isst.

Ich koche nach Rezept, weil ich auf einmal nicht mehr weiß, wie Kochen geht. Und weil es die einzige Möglichkeit ist, meine versteinerte Tochter zu einer Aktivität zu bringen. Wir kochen zusammen das Rezeptbuch meiner Oma durch, die letzten Sommer starb. Zwölf Jahre lang hatten wir zu dritt in einem Haus gelebt. Das Kochen ist auch ein Stück Trauerverarbeitung. Und meine Tochter isst einmal am Tag eine richtige Mahlzeit.

In einer Online-Selbsthilfegruppe frage ich, ob es okay ist, zusammen zu kochen. Eine Sozialarbeiterin sagt ja, das fände sie gut, würde sie mit ihrer Tochter in der Situation vielleicht auch machen. Die andere sagt, eher nein. Nach einer Begründung frage ich nicht, jetzt sind andere Eltern mit ihren Fragen dran. Eine Mutter erzählt, wie schlimm es für sie ist, dass ihre Tochter im Winter mit offenem Fenster schläft, um durch Frieren abzunehmen. Die Sozialarbeiterin meint, das sei die Entscheidung der Tochter, sie würde sie lassen. Die Mutter sagt auch, dass ihre Tochter in der Klinik nicht besucht werden möchte. Auch hier denkt die Sozialarbeiterin, die Tochter solle selbst entscheiden.

Mit meiner Erfahrung von heute hätte ich der Mutter klar zum Gegenteil geraten. Und verstanden, dass auch Sozialarbeiterinnen nur Menschen sind, die in einem bestimmten Kontext eine bestimmte Meinung vertreten. Dass es immer darum geht, als Eltern die Karten selbst in der Hand zu behalten. Wir tauschen zwar einzelne: Eltern mit Fachkräften, Fachkräfte mit Betroffenen, und weiter so. Aber das ganze Blatt sehen wir immer nur selbst. Doch das ist meine Erfahrung von heute. Damals bin ich nur froh, dass es diese angeleitete Selbsthilfegruppe gibt und ich einmal im Monat irgendwo „Zielgruppe“ bin. Dass mir jemand sagt, was ich tun soll.

Ich höre auf, mit meiner Tochter zu kochen.

Später erfahre ich, dass die junge Therapeutin im Ausbildungszentrum für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten versuchte, ihre Supervisorin zu erreichen; vielleicht auch um die Frage nach der Kalorienmenge zu klären. Doch die war mitten in der Pandemie nicht greifbar.

Hilflose Helfer

Während des Klinikaufenthaltes meiner Tochter spreche ich mit einer erfahrenen Wohngruppenleiterin darüber, dass in ihrem Haus aktuell zwei Mädchen mit einer atypischen Anorexie leben. Sie habe keine Idee, wie sie mit ihnen umgehen solle; beide seien normalgewichtig, also nicht „klinikreif“. Letztendlich sei die Problematik präsent, aber keine Handhabe möglich. Weil die Situation schon so lange andauere, sei das Essen freiwillig. Beide Mädchen würden weder behandelt noch in ihrer Erkrankung fachgerecht begleitet. An aktueller Literatur, Methoden und Anleitungen ist sie sehr interessiert, kennt sie aber nicht.

Interessant wird es, als wir auf Elternarbeit zu sprechen kommen. Die Sozialarbeiterin führt seit Jahren Workshops für Eltern in der Jugendhilfe durch, unter anderem zur Biographiearbeit. Als wir überlegen, ob Biographiearbeit auch ein Ansatz für die Eltern-Selbsthilfe bei Anorexia nervosa sein könne, wirft sie sofort ein, dass die Auseinandersetzung mit „Schuldgefühlen“ und „Psychoedukation“ da doch sehr wichtig sei. Ich bin irritiert: Gerade hat sie noch von ihrer eigenen Hilflosigkeit erzählt – und jetzt bietet sie an, Eltern aufzuklären?

Psychoedukation erfordert, dass die Fachkraft mehr weiß als ihr Gegenüber. Gerade in der Selbsthilfe zu Anorexia nervosa sind mir aber viele aufgeklärte Eltern begegnet, die – im Gegensatz zu stark eingebundenen Klinikmitarbeiter*innen und Fachkräften der Jugendhilfe – nicht nur die Zeit haben, sondern auch hoch motiviert sind, sich mit der aktuellen Anorexie-Forschung und Behandlungsmethoden auseinanderzusetzen, die international im Einsatz sind und auch in den S3-Leitlinien empfohlen werden. Dazu gehört insbesondere auch der Umgang mit Essen und Gewicht.

Ich habe in der Klinik vermisst, über die Funktionen des Gehirnstoffwechsels im unterernährten Zustand und dessen Auswirkungen auf die Emotionsregulation aufgeklärt zu werden. Vielmehr habe ich beim nachträglichen Lesen der Klinikakte den Eindruck, dass diese den pädagogischen Mitarbeiter*innen dort selbst nicht bekannt waren und sie das „unsichere“ Verhalten meiner Tochter im stark unterernährten Zustand als Unselbständigkeit interpretierten. Meine Rückfragen dazu werden als „co-anorektische“ Versuche einsortiert, die dazu dienen, elterliches Unvermögen auszublenden.

Das Körperliche einzuschätzen, habe ich nicht in der Klinik gelernt, sondern durch Selbsthilfe, Fachliteratur und später in der ambulanten Therapie meiner Tochter. Dabei war wichtig, immer und immer wieder nachfragen zu dürfen – eben, weil ich keine Ärztin bin und weil S3-Leitlinien lesen nicht meine Alltagsbeschäftigung ist. Ehrlich gesagt hätte ich darauf sehr gerne verzichtet.

Die Elternselbsthilfe ohne Austausch mit Betroffenen und Fachkräften birgt Tücken. Dennoch sollte das Wissen der Eltern – sowie auch Erfahrungswissen – nicht problematisiert und pathologisiert, sondern reflektiert und in Klinikgespräche sowie die Behandlung einbezogen werden. In der somatischen Behandlung meiner Tochter entstanden Fehler und Ungereimtheiten, die nicht passiert wären, wenn man mir zugehört und meine Bedenken ernst genommen hätte.

Etwas tun können

In der Klinik teile ich mit den Fachkräften Beobachtungen über schwierige familiäre Interaktionen im Zuge der fortschreitenden Anorexie. Ich erzähle, wie ich aus Stress begann, zu rauchen und meine Tochter sagte: „Wenn du rauchst, esse ich nichts.“ Ich gehe davon aus, dass solche Dinge in vielen Familien passieren, wenn ein Kind an Anorexia nervosa akut erkrankt ist, und glaube, hier endlich den Raum zu haben, darüber zu sprechen – und dass Therapeutin und Pädagog*innen Strategien und Methoden an der Hand haben, die uns helfen, dies aufzulösen. Stattdessen wird meine Reflektion als Beleg für pathogene Familienstrukturen herangezogen. Der Rat beschränkt sich darauf, „mal“ miteinander zu reden. Natürlich reden wir, meine Tochter und ich. Aber die Krankheit macht mir Angst, sehr sogar. Ich brauche jemanden, der mich als Mutter stärkt.

Schuldgefühle sind für uns Eltern spätestens dann kein Thema mehr, wenn man Handlungsansätze entdeckt hat, die funktionieren; dann wird der Weg aus der Krankheit im Sinne der Salutogenese zum gemeinsamen Projekt und die Familie kann an einem Strang ziehen. Das gefällt mir so gut am Gedanken des Family Based Treatment. Es ist a-theoretisch, fragt zuerst nach Ressourcen und vermittelt Handlungsoptionen.

Eltern brauchen eine Rolle, eine Aufgabe im Genesungsprozess. Hier ist es die Verantwortung für alles, was mit Essen und Bewegung zu tun hat. Erst, wenn das Gewicht wieder hergestellt ist, wird gemeinsam erforscht, was die Genesung aktuell noch hemmt. Dann ist die Krise im besten Fall durchgestanden und im Erleben aller Beteiligten entsteht weniger Chaos.

Während des Klinikaufenthaltes meiner Tochter spreche ich mit einer erfahrenen Wohngruppenleiterin darüber, dass in ihrem Haus aktuell zwei Mädchen mit einer atypischen Anorexie leben. Sie habe keine Idee, wie sie mit ihnen umgehen solle; beide seien normalgewichtig, also nicht „klinikreif“. Letztendlich sei die Problematik präsent, aber keine Handhabe möglich. Weil die Situation schon so lange andauere, sei das Essen freiwillig. Beide Mädchen würden weder behandelt noch in ihrer Erkrankung fachgerecht begleitet. An aktueller Literatur, Methoden und Anleitungen ist sie sehr interessiert, kennt sie aber nicht.

Interessant wird es, als wir auf Elternarbeit zu sprechen kommen. Die Sozialarbeiterin führt seit Jahren Workshops für Eltern in der Jugendhilfe durch, unter anderem zur Biographiearbeit. Als wir überlegen, ob Biographiearbeit auch ein Ansatz für die Eltern-Selbsthilfe bei Anorexia nervosa sein könne, wirft sie sofort ein, dass die Auseinandersetzung mit „Schuldgefühlen“ und „Psychoedukation“ da doch sehr wichtig sei. Ich bin irritiert: Gerade hat sie noch von ihrer eigenen Hilflosigkeit erzählt – und jetzt bietet sie an, Eltern aufzuklären?

Psychoedukation erfordert, dass die Fachkraft mehr weiß als ihr Gegenüber. Gerade in der Selbsthilfe zu Anorexia nervosa sind mir aber viele aufgeklärte Eltern begegnet, die – im Gegensatz zu stark eingebundenen Klinikmitarbeiter*innen und Fachkräften der Jugendhilfe – nicht nur die Zeit haben, sondern auch hoch motiviert sind, sich mit der aktuellen Anorexie-Forschung und Behandlungsmethoden auseinanderzusetzen, die international im Einsatz sind und auch in den S3-Leitlinien empfohlen werden. Dazu gehört insbesondere auch der Umgang mit Essen und Gewicht.

Ich habe in der Klinik vermisst, über die Funktionen des Gehirnstoffwechsels im unterernährten Zustand und dessen Auswirkungen auf die Emotionsregulation aufgeklärt zu werden. Vielmehr habe ich beim nachträglichen Lesen der Klinikakte den Eindruck, dass diese den pädagogischen Mitarbeiter*innen dort selbst nicht bekannt waren und sie das „unsichere“ Verhalten meiner Tochter im stark unterernährten Zustand als Unselbständigkeit interpretierten. Meine Rückfragen dazu werden als „co-anorektische“ Versuche einsortiert, die dazu dienen, elterliches Unvermögen auszublenden.

Das Körperliche einzuschätzen, habe ich nicht in der Klinik gelernt, sondern durch Selbsthilfe, Fachliteratur und später in der ambulanten Therapie meiner Tochter. Dabei war wichtig, immer und immer wieder nachfragen zu dürfen – eben, weil ich keine Ärztin bin und weil S3-Leitlinien lesen nicht meine Alltagsbeschäftigung ist. Ehrlich gesagt hätte ich darauf sehr gerne verzichtet.

Die Elternselbsthilfe ohne Austausch mit Betroffenen und Fachkräften birgt Tücken. Dennoch sollte das Wissen der Eltern – sowie auch Erfahrungswissen – nicht problematisiert und pathologisiert, sondern reflektiert und in Klinikgespräche sowie die Behandlung einbezogen werden. In der somatischen Behandlung meiner Tochter entstanden Fehler und Ungereimtheiten, die nicht passiert wären, wenn man mir zugehört und meine Bedenken ernst genommen hätte.

Etwas tun können

In der Klinik teile ich mit den Fachkräften Beobachtungen über schwierige familiäre Interaktionen im Zuge der fortschreitenden Anorexie. Ich erzähle, wie ich aus Stress begann, zu rauchen und meine Tochter sagte: „Wenn du rauchst, esse ich nichts.“ Ich gehe davon aus, dass solche Dinge in vielen Familien passieren, wenn ein Kind an Anorexia nervosa akut erkrankt ist, und glaube, hier endlich den Raum zu haben, darüber zu sprechen – und dass Therapeutin und Pädagog*innen Strategien und Methoden an der Hand haben, die uns helfen, dies aufzulösen. Stattdessen wird meine Reflektion als Beleg für pathogene Familienstrukturen herangezogen. Der Rat beschränkt sich darauf, „mal“ miteinander zu reden. Natürlich reden wir, meine Tochter und ich. Aber die Krankheit macht mir Angst, sehr sogar. Ich brauche jemanden, der mich als Mutter stärkt.

Schuldgefühle sind für uns Eltern spätestens dann kein Thema mehr, wenn man Handlungsansätze entdeckt hat, die funktionieren; dann wird der Weg aus der Krankheit im Sinne der Salutogenese zum gemeinsamen Projekt und die Familie kann an einem Strang ziehen. Das gefällt mir so gut am Gedanken des Family Based Treatment. Es ist a-theoretisch, fragt zuerst nach Ressourcen und vermittelt Handlungsoptionen.

Eltern brauchen eine Rolle, eine Aufgabe im Genesungsprozess. Hier ist es die Verantwortung für alles, was mit Essen und Bewegung zu tun hat. Erst, wenn das Gewicht wieder hergestellt ist, wird gemeinsam erforscht, was die Genesung aktuell noch hemmt. Dann ist die Krise im besten Fall durchgestanden und im Erleben aller Beteiligten entsteht weniger Chaos.

Habt ihr eigentlich Angst vor uns?

Während der Klinikaufenthalt meiner Tochter immer schräger wird, komme ich in einer Online-Selbsthilfegruppe an, die sich mit Evidenz und familienbasierten Behandlungsansätzen auseinandersetzt. Vieles davon kommt aus dem englischsprachigen Raum, oft fällt der Begriff Family Based Treatment, kurz FBT.

Gemeint ist: die Eltern übernehmen die Verantwortung fürs Essen und geben sie in geplanten Schritten wieder zurück. Es gibt dazu Bücher und Blogs, die helfen sollen.

Ich habe früher schon versucht, FBT zu machen, aber es klappte nicht: Beim ersten Versuch sitzt meine Tochter auf der Küchenbank und guckt wie ein Dämon. Als ich mich umdrehe, schmiert sie mit der Hand Haferbrei unters Sitzkissen. Ich fahre sie in die Ambulanz der Kinder- und Jugendpsychiatrie, wo man uns wieder wegschickt: „Als Notfall nicht dünn genug, sorry.“

Doch jetzt bekomme ich handfeste Hilfe. Die anderen Eltern wissen, wie man BMI und Energiebedarf berechnet, welche Rezepte sich fürs Zunehmen eignen und schicken mir Pläne für die Wiedereingliederung in die Schule – worauf soll ich hinweisen, ab welchem Gewicht ist Sport wieder möglich, gibt es einen Raum, in dem ich bei Bedarf mein Kind in den Pausen beim Essen begleiten kann?

Eine andere Mutter hilft mir, bei der Krankenkasse einen Reha-Antrag durchzuboxen, den die Rentenversicherung ablehnte – beide Kostenträger verweisen jeweils aufeinander. Den Reha-Antrag bräuchte ich für einen weiteren Klinikaufenthalt, falls meine Tochter spontan entlassen wird. Die Drohung steht schon länger im Raum, weil sie nicht zunimmt. Stresstoleranz ist unter den Eltern ein wichtiges Thema, und gewaltfreie Kommunikation am Esstisch. Das ist alles so wunderbar konkret.

Einige Kliniken arbeiten mit der Eltern-Selbsthilfegruppe zusammen. Eine Mutter erzählt mir von einem Treffen, bei dem sich Eltern, Therapeuten und Ärzte austauschten. Sie habe sich über die Skepsis mancher Fachleute gewundert, die sich nicht oft sicher seien, ob Eltern denn zu Hause mit einer psychischen Erkrankung umgehen und das Essen ihrer Kinder anleiten könnten; „am Ende führt das zu Gewalt?“ Wir beide fragen uns: Woher kommt diese Angst der Fachleute vor uns Eltern? Sie sind doch auch Eltern. Und viele von uns sind selbst Sozialarbeiter, Ärzte, Pädagogen.

Psyche UND Somatik

Bei einer Anorexie kann Recovery oft nur gelingen, wenn in einer ersten Phase der Behandlung der Wille der Krankheit – nicht der des Kindes – gebrochen wird. Wiederernährung muss anfangs oft erzwungen werden, Eltern müssen lernen, die anorektischen Gedanken auszulesen und zu korrigieren. Das alles hat Folgen, die so genannte „familiäre Verstrickungen“ befördern können, denn die gesunde Entstehung der eigenständigen Identität des Kindes wird sowohl durch die Krankheit selbst als auch durch die therapeutische und elterliche Intervention erst einmal völlig untergraben. In einer späteren Phase der Behandlung ist es deshalb wichtig, dass Eltern in eine „nur“ Elternrolle und zu den eigenen Bedürfnissen zurückfinden und gleichzeitig das Kind in seiner Selbstbestimmung gestärkt wird. Das kann mit ausreichend Wissen, Selbstreflexion und idealerweise therapeutischer Begleitung gut gelingen, wenn es nicht noch andere Gründe für „familiäre Verstrickungen“ gibt.

Nun scheint es aber immer wieder zu passieren, dass soziale Fachkräfte aufgrund ihrer beruflichen Identität sehr stark auf die Autonomie eines Jugendlichen fokussieren und über die Besonderheiten einer Anorexia nervosa zu wenig wissen. Dann wirkt es auf Eltern, als werde ihre Authentizität und Autorität untergraben, die a) in einer Krisensituation ohnehin nur mit viel emotionaler Anstrengung aufrechtzuerhalten ist, und b) ihr informiertes Verhalten umgedeutet – und das von Menschen, die „keine Ahnung haben“. In dieser Gemengelage steckt unglaublich viel Potenzial für Wut, Ohnmacht und Polarisierung.

Vertrauensbruch

Meine Mutter ärgert sich. Über den Pädagogen in der Klinik, der meiner Tochter gesagt hat, ich sei ein wichtiger Teil ihrer Essstörung; ob ich sie vielleicht insgeheim nicht groß werden lassen wolle, weil ich Angst habe, allein zu sein? Als meine Tochter mir davon erzählt, liegt das Gespräch zwischen ihm und ihr schon einige Wochen zurück. Sie hat genug von Klinik, will nach Hause und als ich sie fürs Wochenende abhole, sagt sie: „Die lästern über dich, Mama.“

Ich kann es nicht glauben. Der Pädagoge ist so alt wie ich, hat dasselbe Fach studiert wie ich, vielleicht sogar an derselben Hochschule. Wir könnten Freunde sein. Ich halte ihn für nett, aber verpeilt, vielleicht ein bisschen ausgebrannt – der typische Erzieher, der auch mal Fünfe gerade sein lässt und spricht, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. „S3-Leitlinien? Nie gehört“, sagt er mir am Telefonat, als ich darum bitte, für die Wochenenden zu Hause einen Essensplan oder wenigstens einen Anhaltspunkt zu kriegen, wie viel meine Tochter essen müsse.

„Vielleicht hatte er einfach einen schlechten Tag und klang genervt?“ – „Nein, die lästern über dich“, sagt meine Tochter auf dem Beifahrersitz. „Rede dir das nicht schön.“

Ich denke: Aber er muss doch merken, dass sie mich täglich anruft und brühwarm aus dem Klinikalltag erzählt? Ich weiß, welche Pädagogin wo tätowiert ist, wer ihr das Handy außer der Regel manchmal früher gibt und dass manche nicht antworten, wenn sie fragt, ob sie den Donut wirklich, wirklich aufessen muss: „Ich sage dir höchstens, wenn du mal zu viel isst!“ Was machen die da? Paradoxe Intervention vielleicht? Aber meine Tochter ist noch stark im Untergewicht, ausreichend Essen ist für sie wesentlich.

Ich kenne solche Geschichte schon aus der Selbsthilfegruppe. „Unsere Kinder sind doch keine Versuchskaninchen“, schimpfen die anderen Eltern da. Und meine Mutter schimpft über den Pädagogen. Sie arbeitet fürs Jugendamt und kennt solche Typen. „Der wollte sich anbiedern“, glaubt sie. Die Ergotherapeutin, bei der ich meine angestaute Wut abarbeiten will, sagt: „Den könnten Sie anzeigen.“

In der nächsten Stunde hat sie sich um 180 Grad gedreht. Nochmal drüber nachgedacht. Sie erzählt, wie sie mal aus einer Reha kam und beim Lesen des Arztbriefs dachte, da sei sie verwechselt worden. Es fehlen halt die Ressourcen im Gesundheitssystem, denkt sie. Ich habe das Gefühl, sie glaubt mir nicht mehr. „So hat man Essstörungen früher behandelt, aber doch heute nicht mehr.“ Über meine Tochter sagt sie: „Na, sie hat die Entscheidung getroffen, nach Hause zu kommen!“ Aber meine Tochter ist 13. Ich bin alleinerziehend. Als das Wochenende vorbei und der Beifahrersitz wieder leer ist, ballt sich in mir blanke Angst. Angst, mit der Krankheit wieder allein zu sein.

Meine Mutter ärgert sich. Über den Pädagogen in der Klinik, der meiner Tochter gesagt hat, ich sei ein wichtiger Teil ihrer Essstörung; ob ich sie vielleicht insgeheim nicht groß werden lassen wolle, weil ich Angst habe, allein zu sein? Als meine Tochter mir davon erzählt, liegt das Gespräch zwischen ihm und ihr schon einige Wochen zurück. Sie hat genug von Klinik, will nach Hause und als ich sie fürs Wochenende abhole, sagt sie: „Die lästern über dich, Mama.“

Ich kann es nicht glauben. Der Pädagoge ist so alt wie ich, hat dasselbe Fach studiert wie ich, vielleicht sogar an derselben Hochschule. Wir könnten Freunde sein. Ich halte ihn für nett, aber verpeilt, vielleicht ein bisschen ausgebrannt – der typische Erzieher, der auch mal Fünfe gerade sein lässt und spricht, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. „S3-Leitlinien? Nie gehört“, sagt er am Telefonat, als ich darum bat, für die Wochenenden zu Hause einen Essensplan oder wenigstens einen Anhaltspunkt zu kriegen, wie viel meine Tochter essen müsse.

„Vielleicht hatte er einfach einen schlechten Tag und klang genervt?“ – „Nein, die lästern über dich“, sagt meine Tochter auf dem Beifahrersitz. „Rede dir das nicht schön.“

Ich denke: Aber er muss doch merken, dass sie mich täglich anruft und brühwarm aus dem Klinikalltag erzählt? Ich weiß, welche Pädagogin wo tätowiert ist, wer ihr das Handy außer der Regel manchmal früher gibt und dass manche nicht antworten, wenn sie fragt, ob sie den Donut wirklich, wirklich aufessen muss: „Ich sage dir höchstens, wenn du mal zu viel isst!“ Was machen die da? Paradoxe Intervention vielleicht? Aber meine Tochter ist noch stark im Untergewicht, ausreichend Essen ist für sie wesentlich.

Ich kenne solche Geschichte schon aus der Selbsthilfegruppe. „Unsere Kinder sind doch keine Versuchskaninchen“, schimpfen die anderen Eltern da. Und meine Mutter schimpft über den Pädagogen. Sie arbeitet fürs Jugendamt und kennt solche Typen. „Der wollte sich anbiedern“, glaubt sie. Die Ergotherapeutin, bei der ich meine angestaute Wut abarbeiten will, sagt: „Den könnten Sie anzeigen.“

In der nächsten Stunde hat sie sich um 180 Grad gedreht. Nochmal drüber nachgedacht. Sie erzählt, wie sie mal aus einer Reha kam und beim Lesen des Arztbriefs dachte, da sei sie verwechselt worden. Es fehlen halt die Ressourcen im Gesundheitssystem, denkt sie. Ich habe das Gefühl, sie glaubt mir nicht mehr. „So hat man Essstörungen früher behandelt, aber doch heute nicht mehr.“ Über meine Tochter sagt sie: „Na, sie hat die Entscheidung getroffen, nach Hause zu kommen!“ Aber meine Tochter ist 13. Ich bin alleinerziehend. Als das Wochenende vorbei und der Beifahrersitz wieder leer ist, ballt sich in mir blanke Angst. Angst, mit der Krankheit wieder allein zu sein.

Aus Fehlern lernen!

„Fehlerkultur! Es geht um Fehlerkultur“, sagt ein Sozialmanagementstudent in einem Seminar, das ich halte. Das Thema ist Marketing in der Sozialen Arbeit, heute geht es um Krisenkommunikation. Für die Kleingruppenarbeit habe ich ausschließlich Geschichten mitgebracht, die mir im echten Leben begegneten.

Zum Beispiel die von Bianca. Sie hat als Pädagogin lang in der Jugendhilfe gearbeitet und suchte selbst Rat, als ihre Familie sich durch die Geburt des zweiten Kindes veränderte. „Ich wollte einfach nichts falsch machen und wünschte mir einen Blick von außen auf unser Familiensystem“, sagt sie. Doch die Gespräche mit der jungen Kollegin in einem Kinderschutzzentrum fühlen sich komisch an. Die empfiehlt nach zwei Terminen, eine sozialpädagogische Familienhilfe zu installieren.

Bianca sagt ab. Die junge Kollegin meldet dem Jugendamt eine Kindeswohlgefährdung. Dort schließt eine pragmatische Behördenfrau den Fall wenig später mit den Worten: „Da hat sich wohl jemand was zusammenkonstruiert, das passiert öfter mal.“

In der Kleingruppenübung übernimmt nun jeweils ein Student die Rolle eines Journalisten, der die fachliche Leitung des Kinderschutzbundes interviewt, wie so etwas passieren konnte – denn Bianca hat hochsensible Daten aus der Akte des Jugendamts zwar wieder löschen lassen, aber die Kita und Schule ihrer Kinder wurde bereits informiert und trotz guter Gespräche dort fühlt Bianca sich einfach nicht mehr selbstverständlich als Mutter angenommen. Die anderen Studenten beobachten den Verlauf der Gespräche.

Mir gefällt es, als Dozentin ein bisschen Gott zu spielen. Vielleicht kommt Bianca so an die Wiedergutmachung, die sie sich wünscht. Und tatsächlich: In einer Kleingruppe entschuldigt sich die fiktive fachliche Leitung öffentlich dafür, was passiert ist. Die andere entscheidet sich dagegen: „Vielleicht hat die Mutter ja doch was zu verbergen“, erklärt sie später der Gruppe.

Aber sie war gut im Gespräch, der fiktive Journalist fühlte sich ernst genommen, nicht abgewimmelt, und glaubt ihr, dass sie den Fall mit ihrem Team aufarbeiten wird, um zu lernen. Auch, dass sie sich damit auseinandersetzen wird, ob Alleinerziehende von Verdachtsdiagnosen wie „Überforderung“ oder „Mutter-Kind-Symbiose“ zu Unrecht zu oft betroffen sind. Das Argument hat die echte Bianca ins Spiel gebracht, die sich dabei auf die Ergebnisse einer echten Studie bezieht.

Sie thematisiert dabei, was auch ich erlebt habe – so wie Martina, Lizzy, Tom oder Sarah: eine Art von Diagnose, die sich unaufhaltsam um dich herumschlingt, während alles, was du tust, Teil der Diagnose werden kann. In den Klinikberichten unserer Kinder stehen seltsam anklagende Sätze wie: „Die Eltern haben selbst im Internet recherchiert“, „Die Mutter stellt viele Fragen“ oder „Die Eltern rechtfertigen sich“. Und wir wundern uns: „Wenn ich einen Kühlschrank kaufe, lese ich online Testberichte – und jetzt soll ich nicht über die Erkrankung meines Kindes informiert sein? Wofür sollte ich mich rechtfertigen, und vor wem? Nehmen die Helfer sich nicht selbst zu ernst? Wieso glauben sie, zu wissen, was in meinem Kopf passiert? Warum schreiben sie nicht auf, was ich wörtlich sage, warum überformen sie das so ungeniert mit ihren eigenen Interpretationen?“

Aber das denke ich nur, während die Studierenden ihre Aufgabe machen. Als angehende Leitungskräfte müssen sie überlegen, wie sie sich schützend vor ihre Teams stellen, wenn Fehler passieren und die Presse kritisch nachfragt. Fehler passieren halt nun mal. Und was kann das Team dafür, wenn sich Verdachtsmomente zwischen Tür und Angel manifestieren, weil keine Zeit zum Nachdenken ist, die Hälfte des Teams gerade in andere Jobs oder Abteilungen gewechselt hat und die Einarbeitung oder Supervision fehlt? Oder wenn der Gesetzgeber beschließt, dass Eltern wie Vanessa in der Jugendhilfe partizipieren können sollen, aber die Versorgungsstandards nicht mal reichen, um in Ruhe eine Gutenachtgeschichte zu erzählen, wenn gleichzeitig ein Jugendlicher Zahnschmerzen hat?

„Fehlerkultur! Es geht um Fehlerkultur“, sagt ein Sozialmanagementstudent in einem Seminar, das ich halte. Das Thema ist Marketing in der Sozialen Arbeit, heute geht es um Krisenkommunikation. Für die Kleingruppenarbeit habe ich ausschließlich Geschichten mitgebracht, die mir im echten Leben begegneten.

Zum Beispiel die von Bianca. Sie hat als Pädagogin lang in der Jugendhilfe gearbeitet und suchte selbst Rat, als ihre Familie sich durch die Geburt des zweiten Kindes veränderte. „Ich wollte einfach nichts falsch machen und wünschte mir einen Blick von außen auf unser Familiensystem“, sagt sie. Doch die Gespräche mit der jungen Kollegin in einem Kinderschutzzentrum fühlen sich komisch an. Die empfiehlt nach zwei Terminen, eine sozialpädagogische Familienhilfe zu installieren.

Bianca sagt ab. Die junge Kollegin meldet dem Jugendamt eine Kindeswohlgefährdung. Dort schließt eine pragmatische Behördenfrau den Fall wenig später mit den Worten: „Da hat sich wohl jemand was zusammenkonstruiert, das passiert öfter mal.“

In der Kleingruppenübung übernimmt nun jeweils ein Student die Rolle eines Journalisten, der die fachliche Leitung des Kinderschutzbundes interviewt, wie so etwas passieren konnte – denn Bianca hat hochsensible Daten aus der Akte des Jugendamts zwar wieder löschen lassen, aber die Kita und Schule ihrer Kinder wurde bereits informiert und trotz guter Gespräche dort fühlt Bianca sich einfach nicht mehr selbstverständlich als Mutter angenommen. Die anderen Studenten beobachten den Verlauf der Gespräche.

Mir gefällt es, als Dozentin ein bisschen Gott zu spielen. Vielleicht kommt Bianca so an die Wiedergutmachung, die sie sich wünscht. Und tatsächlich: In einer Kleingruppe entschuldigt sich die fiktive fachliche Leitung öffentlich dafür, was passiert ist. Die andere entscheidet sich dagegen: „Vielleicht hat die Mutter ja doch was zu verbergen“, erklärt sie später der Gruppe.

Aber sie war gut im Gespräch, der fiktive Journalist fühlte sich ernst genommen, nicht abgewimmelt, und glaubt ihr, dass sie den Fall mit ihrem Team aufarbeiten wird, um zu lernen. Auch, dass sie sich damit auseinandersetzen wird, ob Alleinerziehende von Verdachtsdiagnosen wie „Überforderung“ oder „Mutter-Kind-Symbiose“ zu Unrecht zu oft betroffen sind. Das Argument hat die echte Bianca ins Spiel gebracht, die sich dabei auf die Ergebnisse einer echten Studie bezieht.

Sie thematisiert dabei, was auch ich erlebt habe – so wie Martina, Lizzy, Tom oder Sarah: eine Art von Diagnose, die sich unaufhaltsam um dich herumschlingt, während alles, was du tust, Teil der Diagnose werden kann. In den Klinikberichten unserer Kinder stehen seltsam anklagende Sätze wie: „Die Eltern haben selbst im Internet recherchiert“, „Die Mutter stellt viele Fragen“ oder „Die Eltern rechtfertigen sich“. Und wir wundern uns: „Wenn ich einen Kühlschrank kaufe, lese ich online Testberichte – und jetzt soll ich nicht über die Erkrankung meines Kindes informiert sein? Wofür sollte ich mich rechtfertigen, und vor wem? Nehmen die Helfer sich nicht selbst zu ernst? Wieso glauben sie, zu wissen, was in meinem Kopf passiert? Warum schreiben sie nicht auf, was ich wörtlich sage, warum überformen sie das so ungeniert mit ihren eigenen Interpretationen?“

Aber das denke ich nur, während die Studierenden ihre Aufgabe machen. Als angehende Leitungskräfte müssen sie überlegen, wie sie sich schützend vor ihre Teams stellen, wenn Fehler passieren und die Presse kritisch nachfragt. Fehler passieren halt nun mal. Und was kann das Team dafür, wenn sich Verdachtsmomente zwischen Tür und Angel manifestieren, weil keine Zeit zum Nachdenken ist, die Hälfte des Teams gerade in andere Jobs oder Abteilungen gewechselt hat und die Einarbeitung oder Supervision fehlt? Oder wenn der Gesetzgeber beschließt, dass Eltern wie Vanessa in der Jugendhilfe partizipieren können sollen, aber die Versorgungsstandards nicht mal reichen, um in Ruhe eine Gutenachtgeschichte zu erzählen, wenn gleichzeitig ein Jugendlicher Zahnschmerzen hat?

Trialog

Irgendwann fragt mich eine Sozialarbeiterin: „Frau Sommer, haben Sie schonmal an einem Trialog teilgenommen?“ Ich weiß, was das ist: Betroffene, Angehörige und Fachkräfte tauschen sich über Erfahrungen mit psychischen Erkrankungen aus, entwickeln eine gemeinsame Sprache, die ihren Umgang damit prägt, manchmal auch gemeinsame Projekte.

In meiner Stadt gibt es ein trialogisches Psychose-Seminar. Für mich leider die falsche Erkrankung. Ein neues Projekt untersucht, wie Trialog bei Essstörungen gelingen kann – in einem anderen Bundesland. Am anderen Ende Deutschlands lädt die Charité Berlin zu einem Partizipationsworkshop ein. Der ANAD e.V. in München feiert ein Jubiläum und jemand fragt, ob ich nicht kommen möchte, dort wird es Trialoge zu Essstörungen geben. Doch auch München ist für mich zu weit weg. Noch ist meine Tochter darauf angewiesen, dass ich unseren Alltag strukturiere, die Therapeutin pocht darauf, dass ich noch lange, lange auf das Einhalten von Regeln poche, und ich bin auf mein freiberufliches Einkommen angewiesen, das schränkt lange Fahrten ein.

Doch als ich von einem Projekt höre, das Online-Beratung durch Psychiatrieerfahrene, Angehörige und sozialpsychiatrische Fachkräfte bietet, springt mein Handlungsmodus an. Ich werde ehrenamtliche Beraterin. Und plötzlich sitzen mir am Bildschirm Menschen gegenüber, die das Gefühl schildern, gerade zum ersten Mal einen Raum zu bekommen mit ihrer Sorge um Kinder, Eltern, Geschwister und wiederum deren Kinder, die manchmal noch sehr, sehr jung sind.

Anfangs überwältigt mich das Vertrauen, das mir diese Menschen entgegenbringen. So viele Fragen, die ich nicht beantworten kann über Psychose, Autismus, Bipolarität, Trauma und Suizidgefahr. Ich muss den Impuls einfangen, alles beantworten zu wollen. Ich hole immer wieder die Erinnerung zurück, wie mir das Reden, Reden, Reden, Schreiben und Lesen half, die Dinge einzuordnen. Wie wichtig es war, dass mir auch Menschen zuhörten, die meine Erfahrungen nicht teilten und andere Perspektiven einbringen konnten. Auch, weil der Satz „Suchen Sie sich doch eine Selbsthilfegruppe“ klingen klang wie „Du störst, lass das hier mal uns Profis regeln“.

Mein Zuhören reicht nicht allen aus, aber vielen. Ich sage nie: „Zündet doch mal eine Kerze an oder macht Yoga.“ Aber es wird okay für mich, wenn andere es tun. Vielleicht gibt es Ratsuchende, denen das hilft.

Die, die zu mir kommen, wirken auf mich kompetent in ihrer Selbstfürsorge. Wenn jemand sagt: „Ich habe eine Selbsthilfegruppe entdeckt, soll ich hingehen?“, bestätige ich das. Manchmal schaue ich mir die Website der Selbsthilfegruppe an und sage, wie sie auf mich wirkt oder dass es gerade auch in der Selbsthilfe wichtig sein kann, dem eigenen Bauchgefühl zu vertrauen.

Irgendwann fragt mich eine Sozialarbeiterin: „Frau Sommer, haben Sie schonmal an einem Trialog teilgenommen?“ Ich weiß, was das ist: Betroffene, Angehörige und Fachkräfte tauschen sich über Erfahrungen mit psychischen Erkrankungen aus, entwickeln eine gemeinsame Sprache, die ihren Umgang damit prägt, manchmal auch gemeinsame Projekte.

In meiner Stadt gibt es ein trialogisches Psychose-Seminar. Für mich leider die falsche Erkrankung. Ein neues Projekt untersucht, wie Trialog bei Essstörungen gelingen kann – in einem anderen Bundesland. Am anderen Ende Deutschlands lädt die Charité Berlin zu einem Partizipationsworkshop ein. Der ANAD e.V. in München feiert ein Jubiläum und jemand fragt, ob ich nicht kommen möchte, dort wird es Trialoge zu Essstörungen geben. Doch auch München ist für mich zu weit weg. Noch ist meine Tochter darauf angewiesen, dass ich unseren Alltag strukturiere, die Therapeutin pocht darauf, dass ich noch lange, lange auf das Einhalten von Regeln poche, und ich bin auf mein freiberufliches Einkommen angewiesen, das schränkt lange Fahrten ein.

Doch als ich von einem Projekt höre, das Online-Beratung durch Psychiatrieerfahrene, Angehörige und sozialpsychiatrische Fachkräfte bietet, springt mein Handlungsmodus an. Ich werde ehrenamtliche Beraterin. Und plötzlich sitzen mir am Bildschirm Menschen gegenüber, die das Gefühl schildern, gerade zum ersten Mal einen Raum zu bekommen mit ihrer Sorge um Kinder, Eltern, Geschwister und wiederum deren Kinder, die manchmal noch sehr, sehr jung sind.

Anfangs überwältigt mich das Vertrauen, das mir diese Menschen entgegenbringen. So viele Fragen, die ich nicht beantworten kann über Psychose, Autismus, Bipolarität, Trauma und Suizidgefahr. Ich muss den Impuls einfangen, alles beantworten zu wollen. Ich hole immer wieder die Erinnerung zurück, wie mir das Reden, Reden, Reden, Schreiben und Lesen half, die Dinge einzuordnen. Wie wichtig es war, dass mir auch Menschen zuhörten, die meine Erfahrungen nicht teilten und andere Perspektiven einbringen konnten. Auch, weil der Satz „Suchen Sie sich doch eine Selbsthilfegruppe“ klingen klang wie „Du störst, lass das hier mal uns Profis regeln“.

Mein Zuhören reicht nicht allen aus, aber vielen. Ich sage nie: „Zündet doch mal eine Kerze an oder macht Yoga.“ Aber es wird okay für mich, wenn andere es tun. Vielleicht gibt es Ratsuchende, denen das hilft.

Die, die zu mir kommen, wirken auf mich kompetent in ihrer Selbstfürsorge. Wenn jemand sagt: „Ich habe eine Selbsthilfegruppe entdeckt, soll ich hingehen?“, bestätige ich das. Manchmal schaue ich mir die Website der Selbsthilfegruppen an und sage, wie sie auf mich wirkt oder dass es gerade auch in der Selbsthilfe wichtig sein kann, dem eigenen Bauchgefühl zu vertrauen.

Loslassen?

Vanessa hat es geschafft. Die Leiterin der intensivtherapeutischen Wohngruppe hat sie zu einem persönlichen Treffen zusammen mit Lias Therapeutin eingeladen. „Ich habe eine E-Mail geschrieben mit dem Betreff: Wut und Verzweiflung“, erzählt sie am Telefon, und ich muss schmunzeln. Wie oft hat sie mir erzählt, dass geplant war, jede Woche einmal mit ihr zu telefonieren – aber es hat nie geklappt? Jetzt sagt die Wohngruppenleiterin: „Rufen Sie uns doch an! Sie können und Sie schaffen das!“ Und Vanessa antwortet – mir, nicht ihr: „Die wissen doch gar nicht, dass ich stundenlang vor dem Telefon sitze und es nicht schaffe, die Nummer zu wählen.“ – „Wissen sie denn von deiner posttraumatischen Belastungsstörung?“, frage ich.

Nein, aber sie finden, dass Vanessa sich impulsiv verhält. Über die Akten können sie sich manches zusammenreimen. Und die Wohngruppenleiterin hat am Telefon gefragt, ob Vanessa denn jemanden habe, eine Therapie vielleicht – um mit dem Verlust ihrer Tochter umzugehen.

„Wieso Verlust?“, frage ich, „du bleibst doch Mutter, nur über Distanz.“ Lia ist 15. Sie sagt, dass sie ihre Mutter vermisse. Und die weiß nach wie vor Dinge, die die Fachkräfte nicht wissen. Etwa, wieso Lia sich wieder so stark ritzte, dass sie erneut in die Klinik musste.

„Die Eltern müssen lernen, ihre Kinder loszulassen. Verantwortung abgeben.“ Das ist einer der Ratschläge, der in der Selbsthilfeliteratur, in Beratungsgesprächen und psychiatrischen Kliniken immer wieder fällt. Ich finde ihn nur halb richtig – und vielleicht sogar gefährlich. Denn es geht ja darum, das Alter des Kindes, seine Bedürftigkeit nach Nähe, Struktur und das Stadium einer Erkrankung sorgsam einzuschätzen.

In Social-Media-Gruppen geht es unter Eltern von Kindern mit einer Anorexia nervosa manchmal heiß her. Da gibt es die, die sagen: „Dein Kind muss Autonomie entwickeln, misch dich ins Essen nicht ein“, und andere, die dafür werben, genau das zu lassen: „Bleibt als Eltern in der Verantwortung, lasst euch nicht von der Krankheit instrumentalisieren.“

Für uns ist das der richtige Weg. Ich reduziere meine Arbeitszeit. Wir verbringen viel Zeit miteinander. Essen sechsmal täglich zusammen, über viele Monate hinweg. Meine Tochter liebt den Recovery-Kanal einer jungen Britin, ich abonniere ihn auch. In einem ihrer ersten Videos reicht die Mutter der Tochter einen vollen Teller und sagt: „Tapferes Mädchen, du schaffst das.“ Jemand kommentiert liebevoll: „These parents are so supportive!“

Jemand zum Reden?

- Seelefon des Bundesverbands der Angehörigen psychisch Kranker, www.bapk.de

- Online-Beratung durch Peers (Betroffene), Angehörige und sozialpsychiatrische Fachkräfte bei OBEON

- Beratung für Angehörige bei Essstörungen beim ANAD e.V.

- Beschwerdestelle der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie

Das Magazin über Soziale Arbeit, Marketing und Sprache

Was ist deine Meinung?